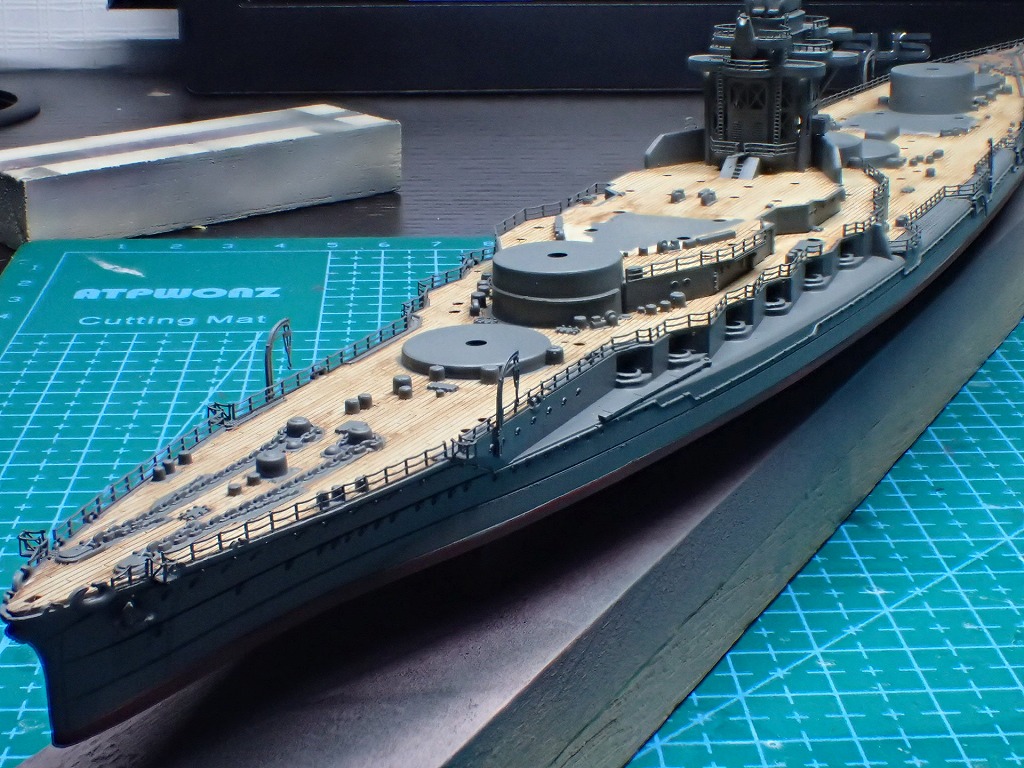

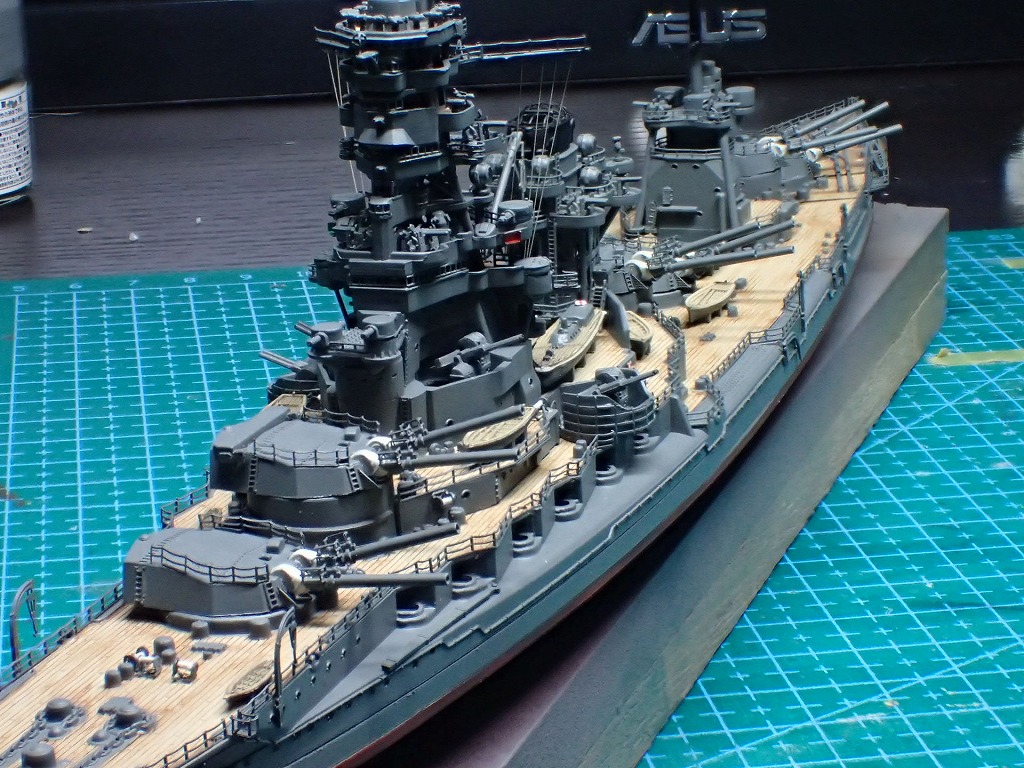

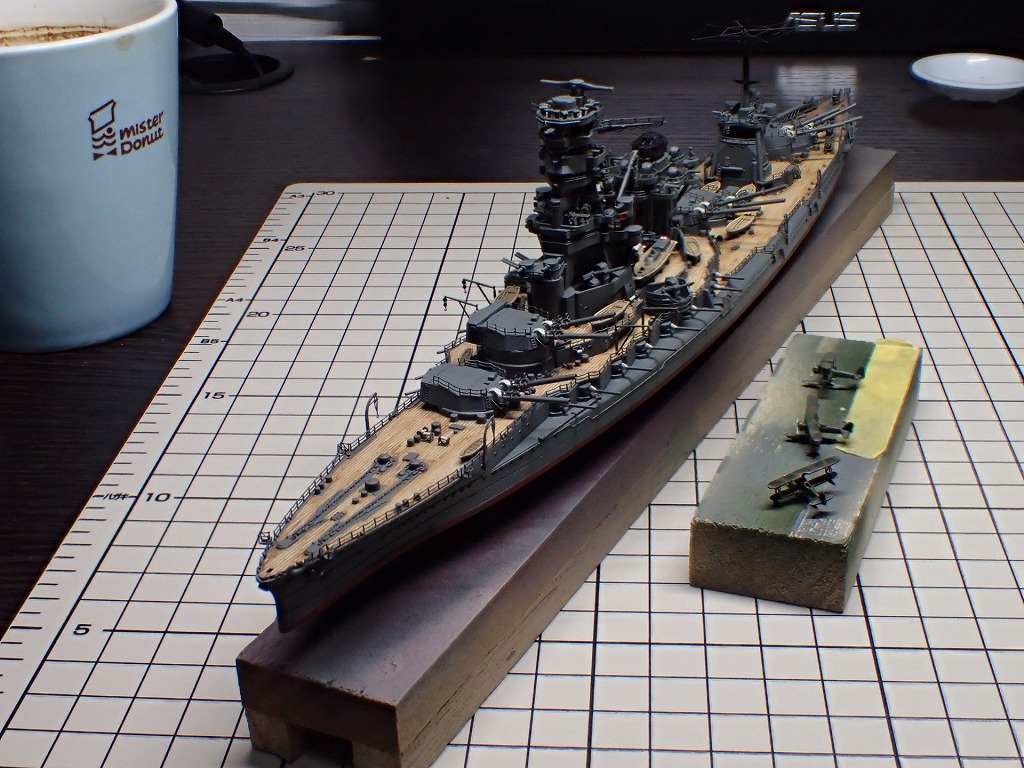

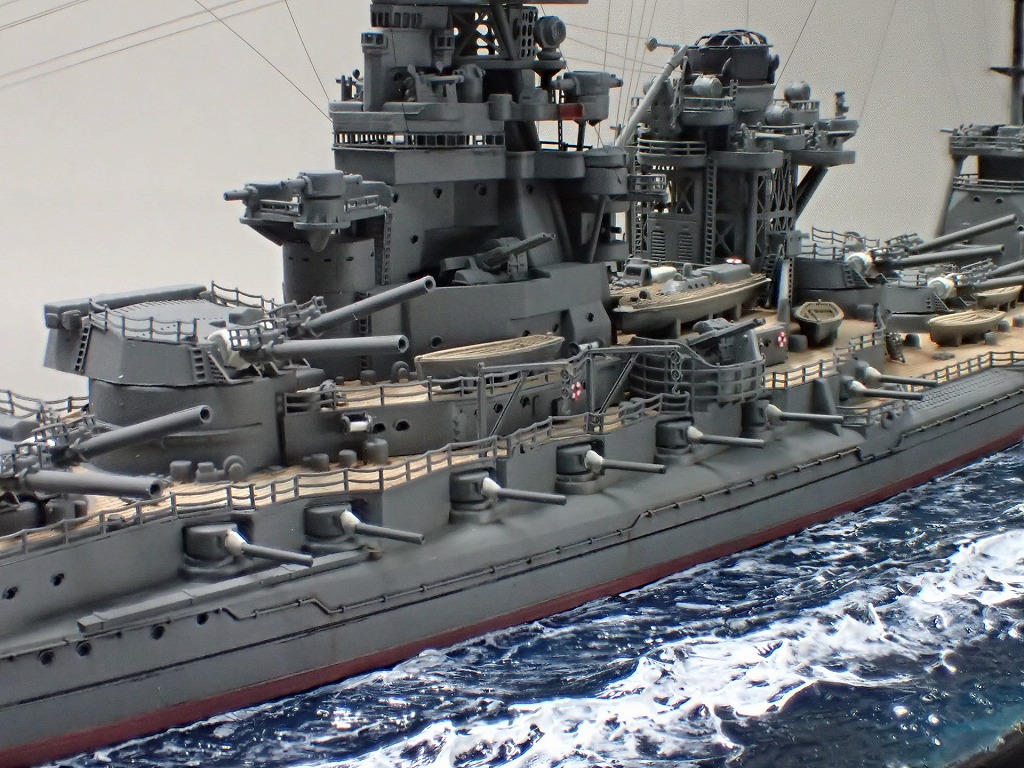

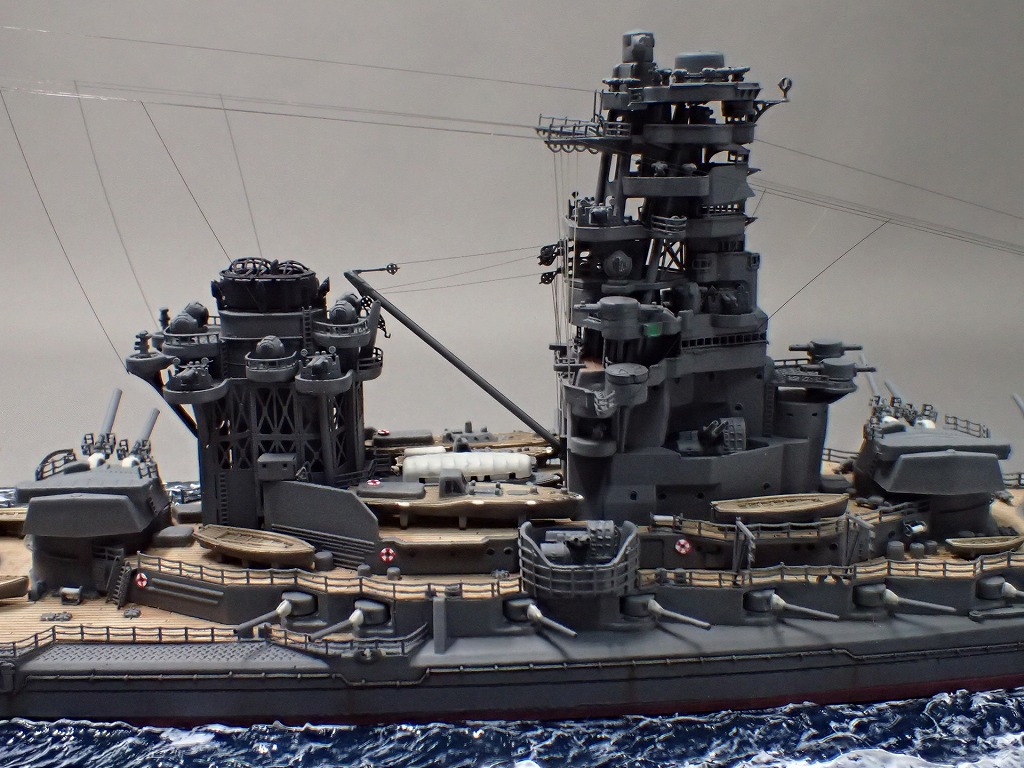

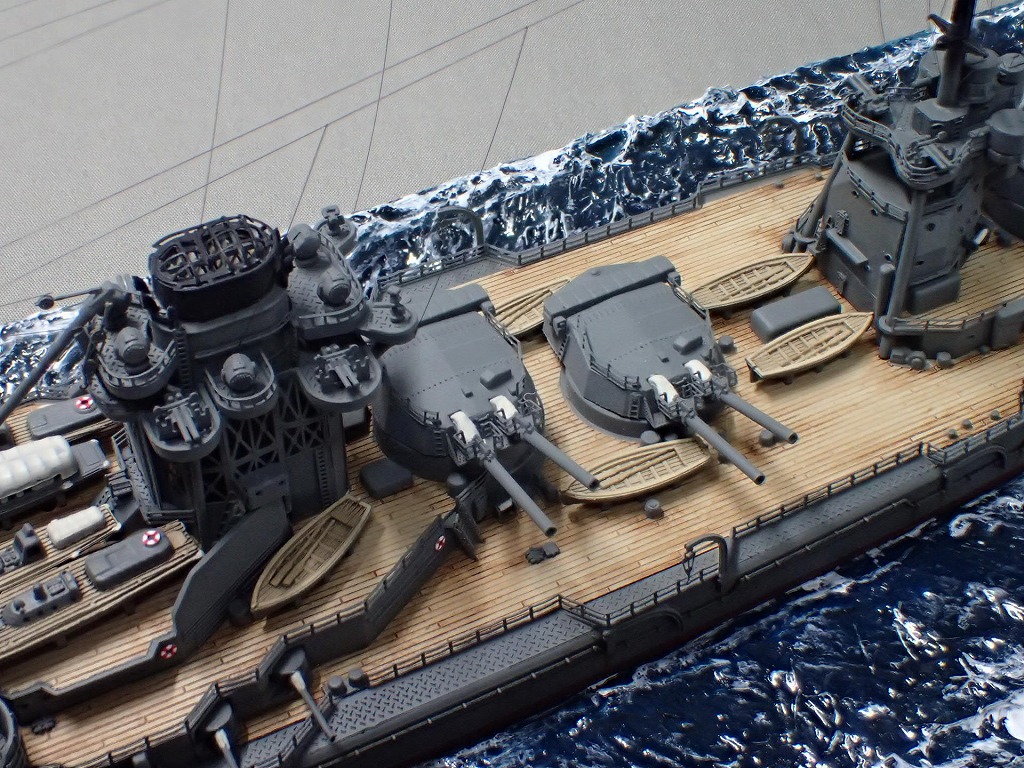

フジミの特-97戦艦「日向」を純正エッチングパーツを使用して製作しました。今作の海洋ジオラマは戦艦「日向」の特徴ともいえる45口径連装砲6基12門が左舷方向に旋回し、次の瞬間にも一斉射の号令がかかるような緊迫の戦闘シーンを再現しました。戦艦「日向」の最大火力の一斉射をぜひご覧ください。

それでは、製作開始です。

フジミの純正エッチングパーツはリニューアルされてパッケージが豪華になりましたね。おまけも何か付いてくるようになりました。この日向は豪華な艦名プレートが付いています。

製作ポイント

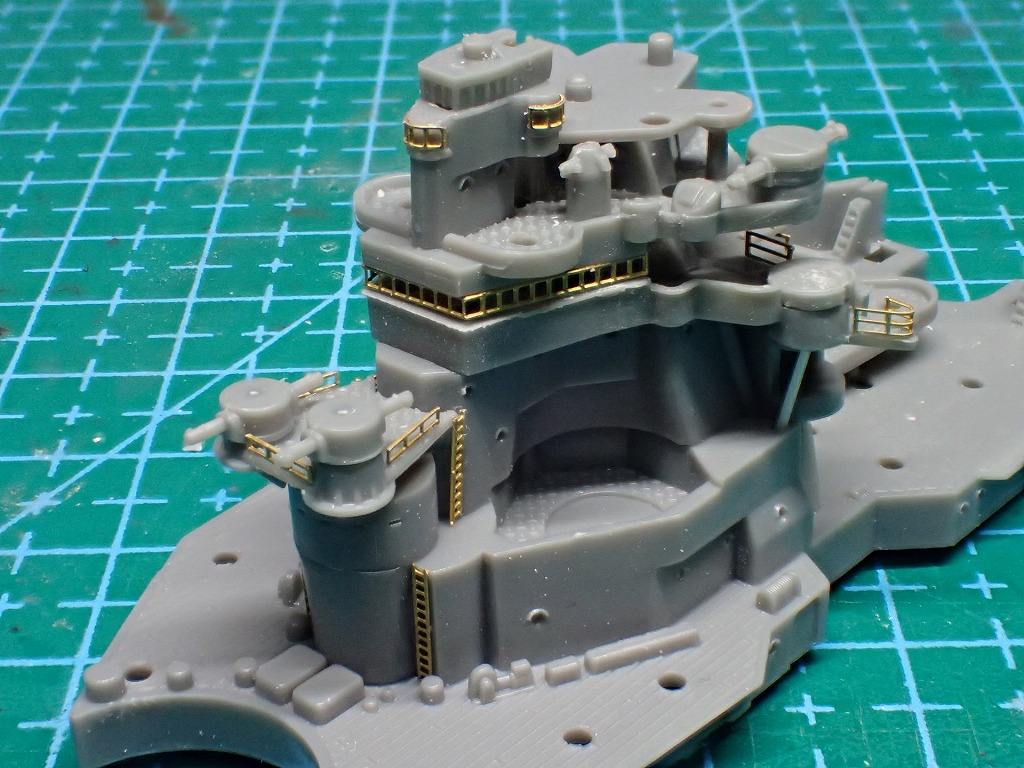

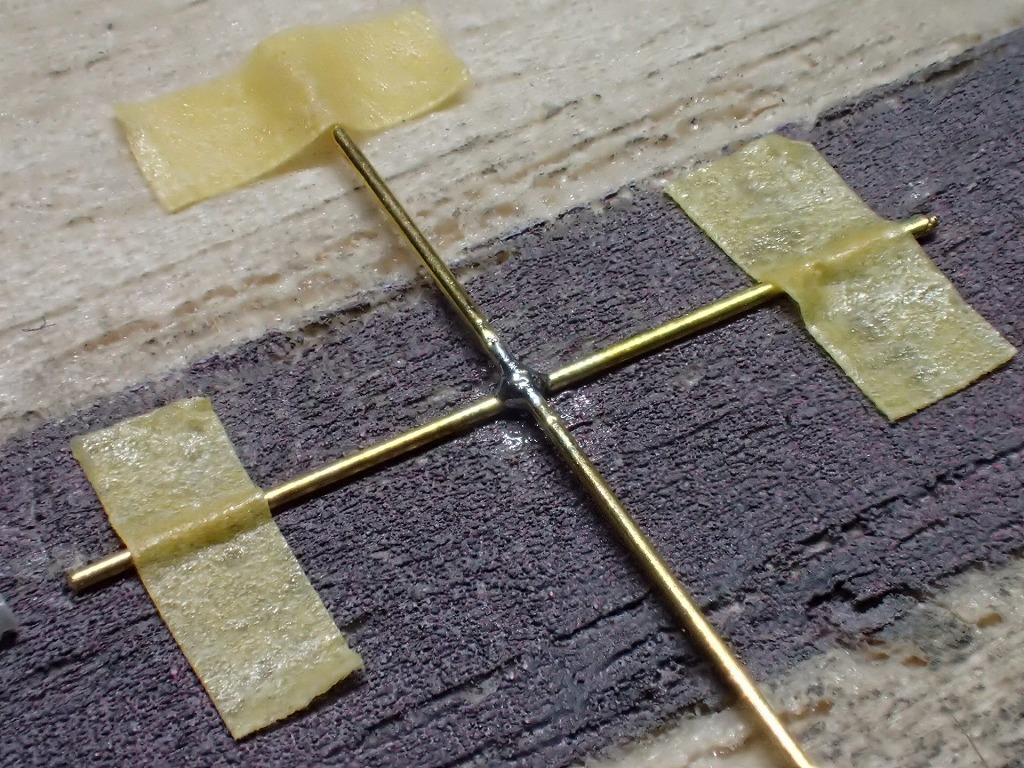

仮組しながらエッチングパーツを取り付けていきます。支柱パーツは、プラ棒に置き換えました。一般的に支柱の置き換えといえば真鍮線をイメージする方が多いかと思いますが、さほど長さのない短い支柱は、加工の簡単なプラ棒でも十分に締まった効果が得られます。

私が良く使っている丸プラ棒は、エバーグリーンの0.5mm、0.75mm、1.0mm、1.2mmです。

製作ポイント

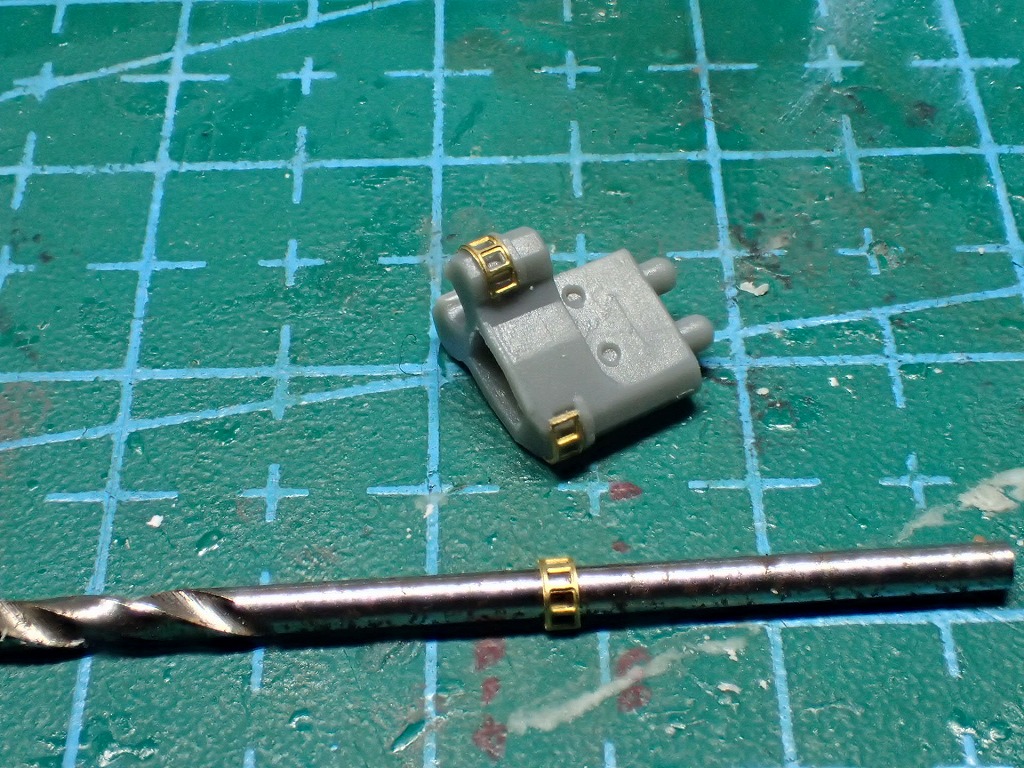

エッチングパーツの極小アールの曲げ加工にはピンバイスの軸にして巻き付けるようして曲げるときれいに曲げることができます。曲げたいアールの一回り小さい径のドリル刃を使用します。

ピンバイスのドリル刃セットは、タミヤの極細ドリル刃セットと、1.0mmから1.9mmまで0.1mm刻みのドリル刃セットがあれば完璧です。

また、0.1mm刻みのドリル刃セットは、ピンバイスの本来の使い方においても私の艦船模型製作には欠かせない工具です。

艦船模型においてはピンとダボがきついとパーツ同士の隙間や歪み、位置ズレの原因になりますので、仮組の段階ではめ込みがキツイなと感じたら適切なドリル刃でダボがユルユルになるように調整しています。

ダボの調整は地味な工程ですが、美しい艦船模型をつくるためにの重要な下地処理の1つだと私は考えています。

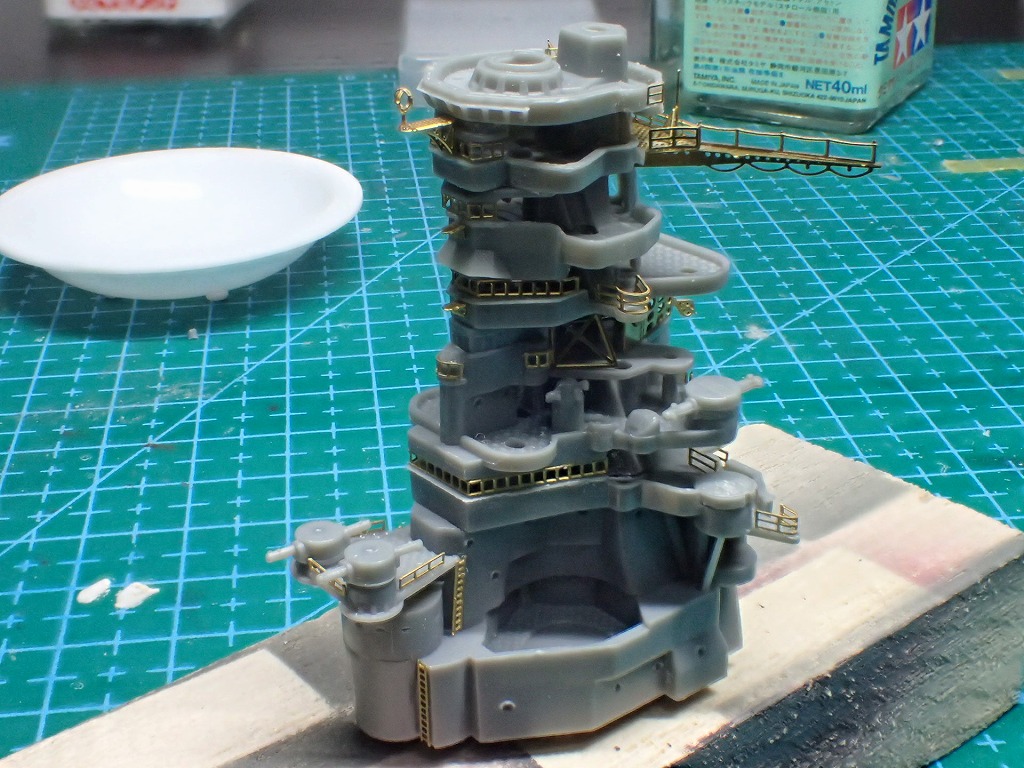

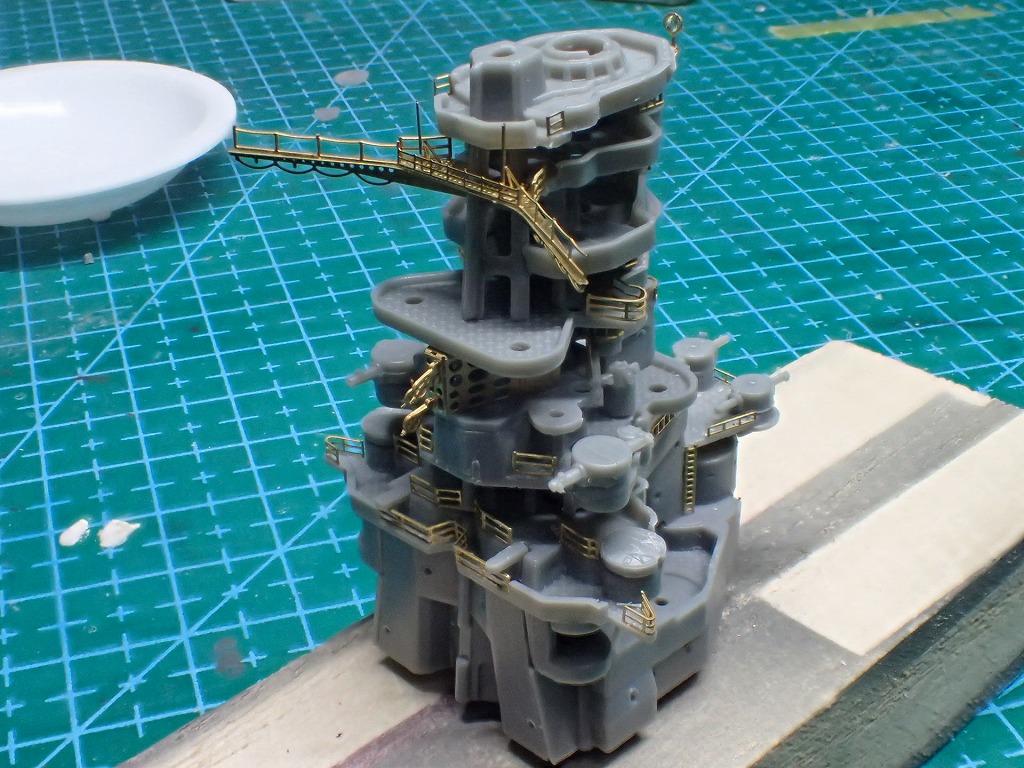

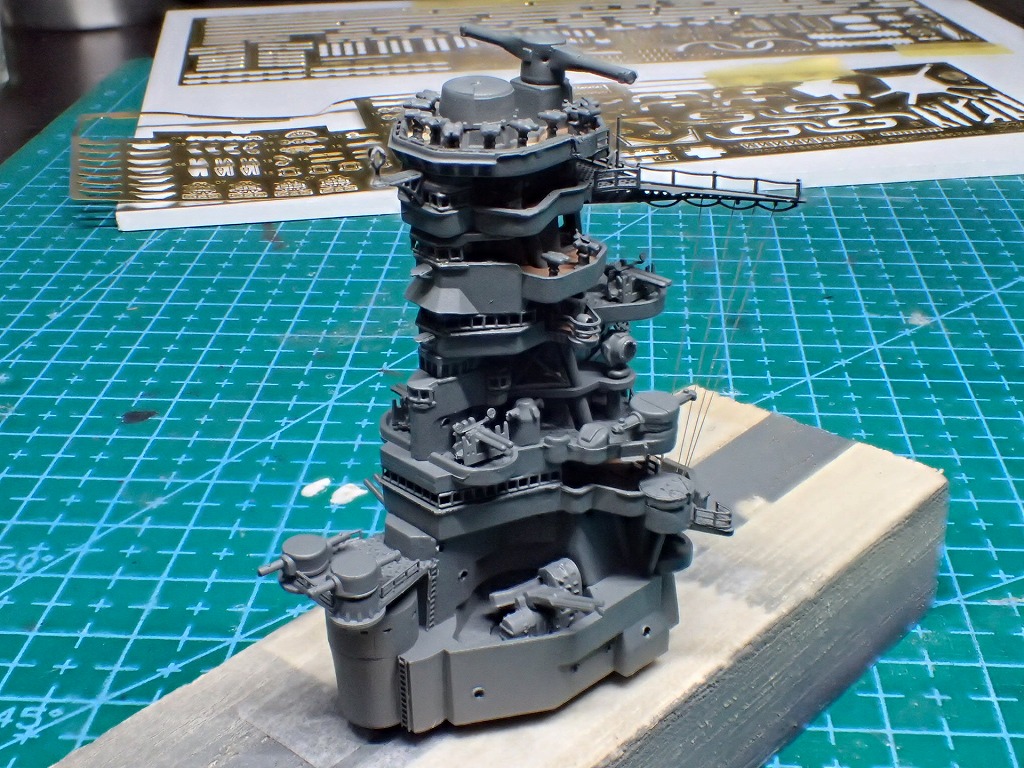

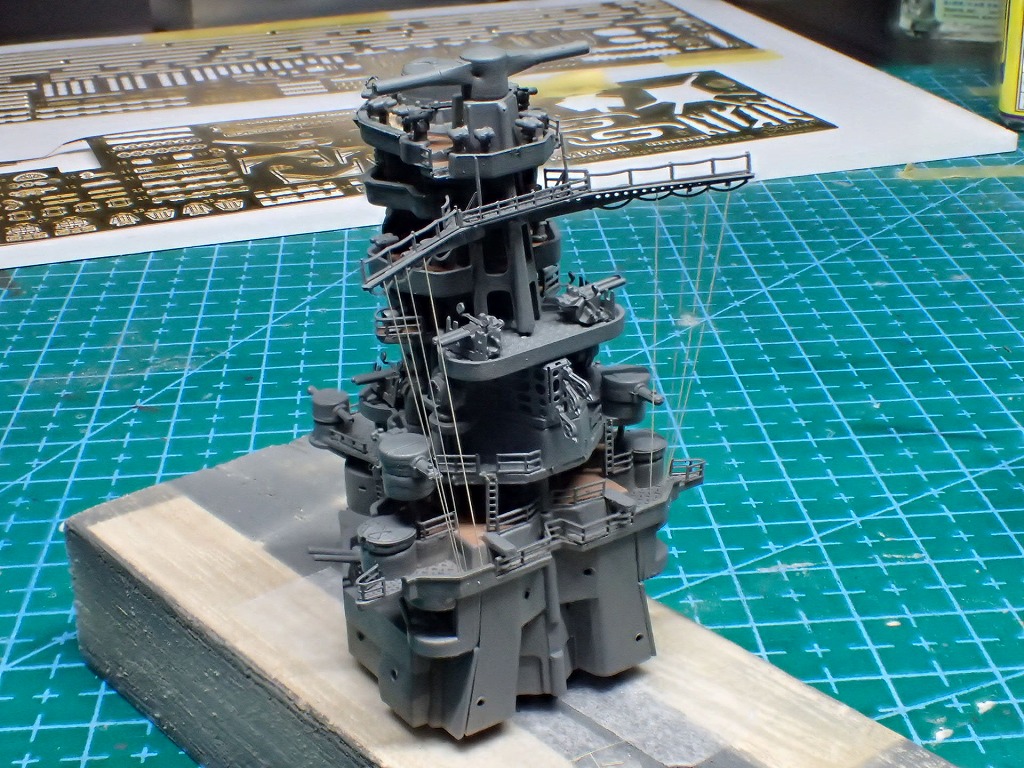

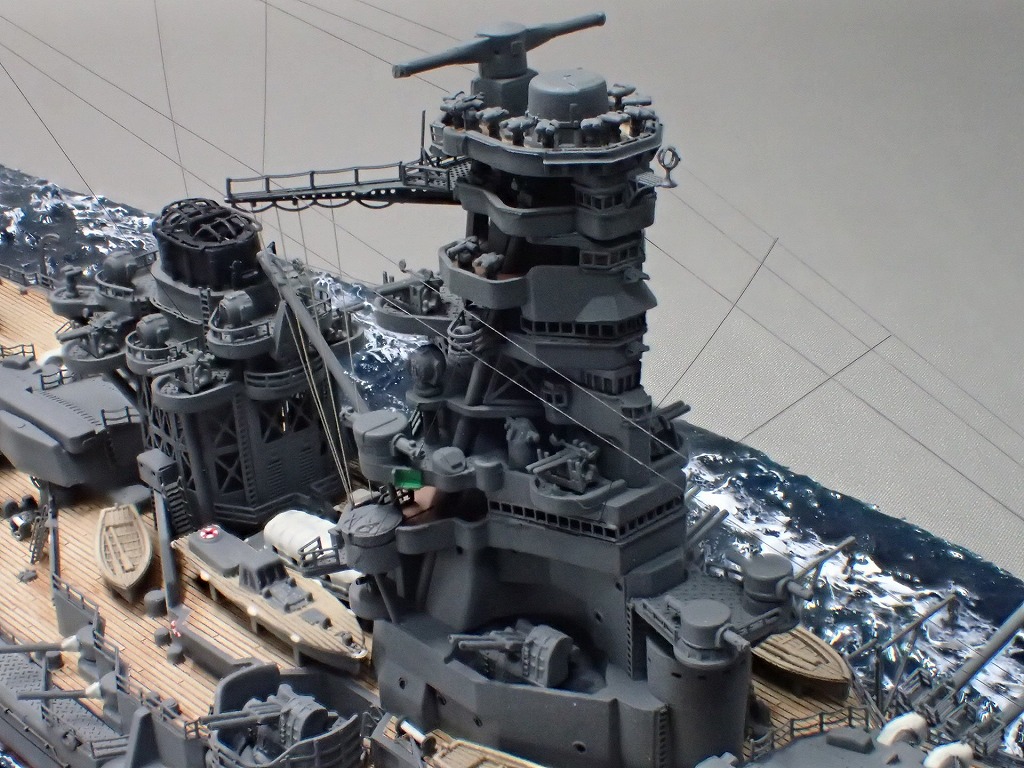

前部鐘楼の仮組が完了しました。

純正のエッチングパーツですが、信号旗横桁、窓枠、手すりなどディテールアップのポイントはしっかりと押さえられています。

日向

製作ポイント

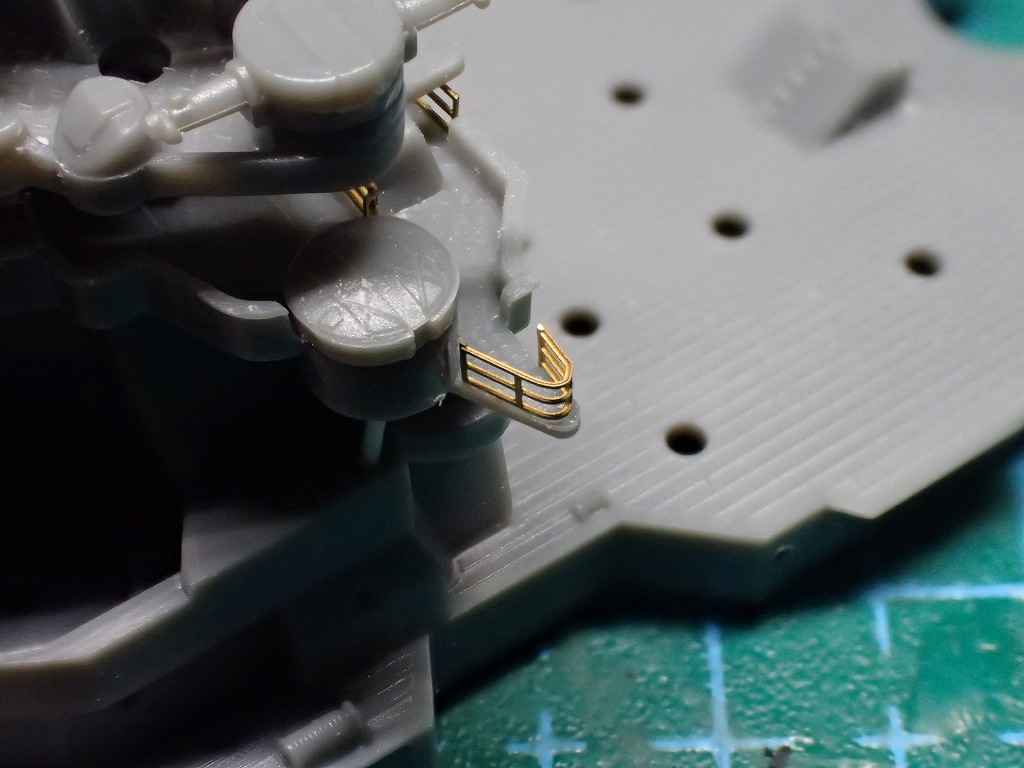

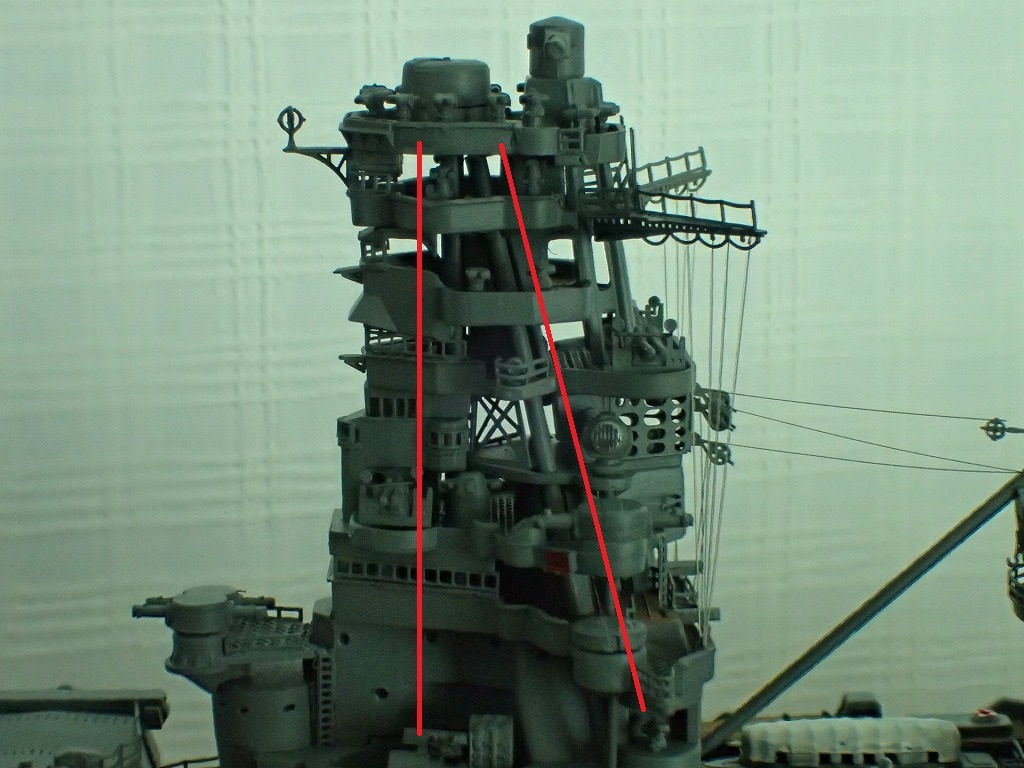

フジミのキットの一般的な構造として、鐘楼型艦橋にはマスト構造が再現されているのですが、基本、クリアランスはキツイ感じがデフォです。

艦橋構造物を積み上げてから最後にマストを通そうとすると、艦橋構造物の積み上げ時の微妙なズレや塗装の厚みなどが要因となってスムーズに支柱を差し込むことができないという事態は多々あります。せっかく水平、平行に注意しながら美しく積み上げた艦橋構造物が無理やりにマストを通すことによって歪んでしまったり、エッチングパーツが破損などしてしまったら元も子もありません。安全策をとってマストは二回りほど細いプラ棒に置き換えておくと良いかもです。上の写真では、支柱の周りに多少の隙間が見えますが、作業性を重視しました。

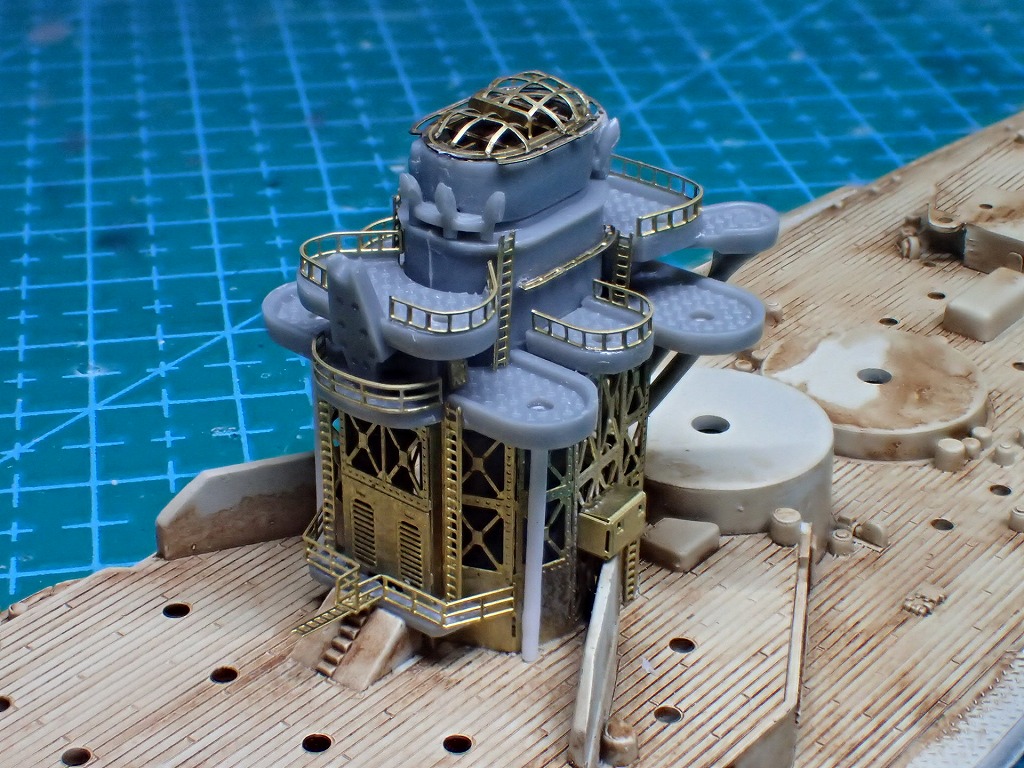

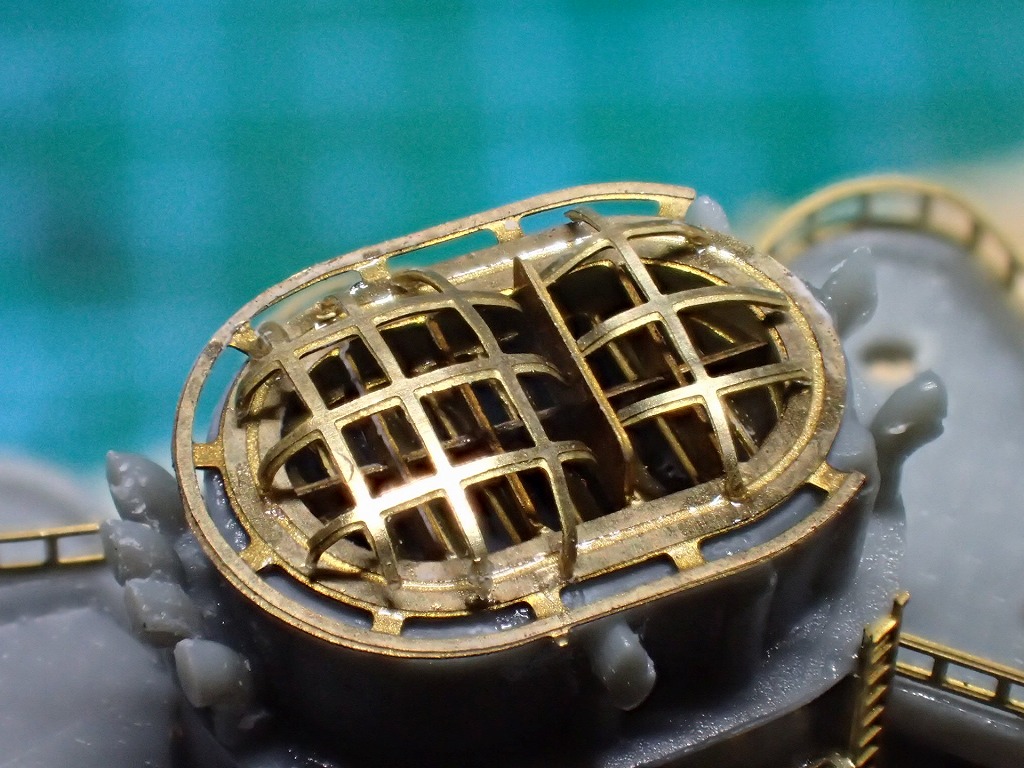

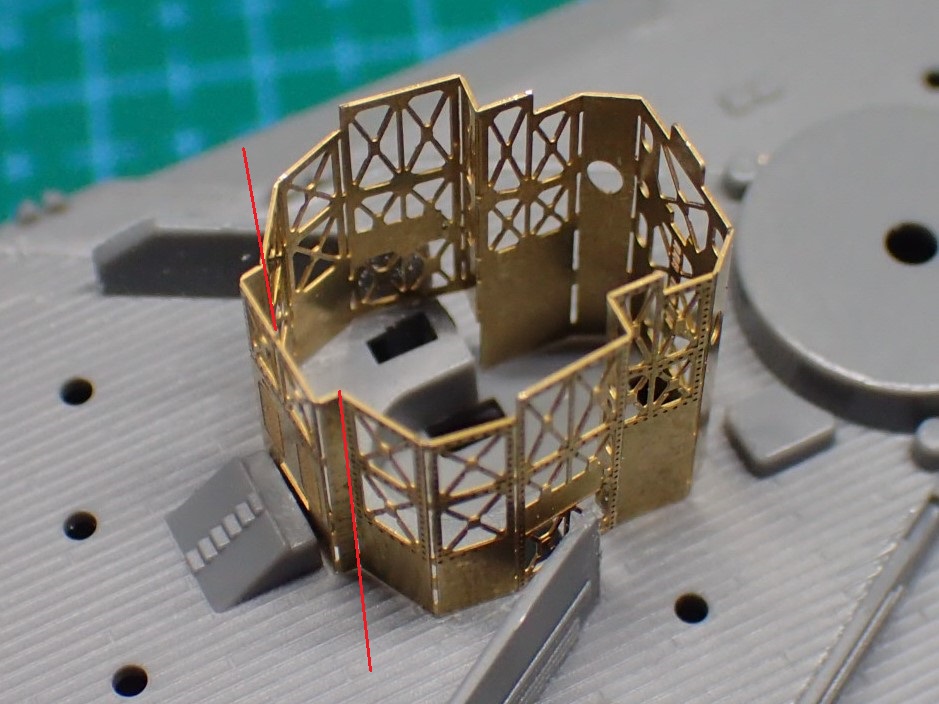

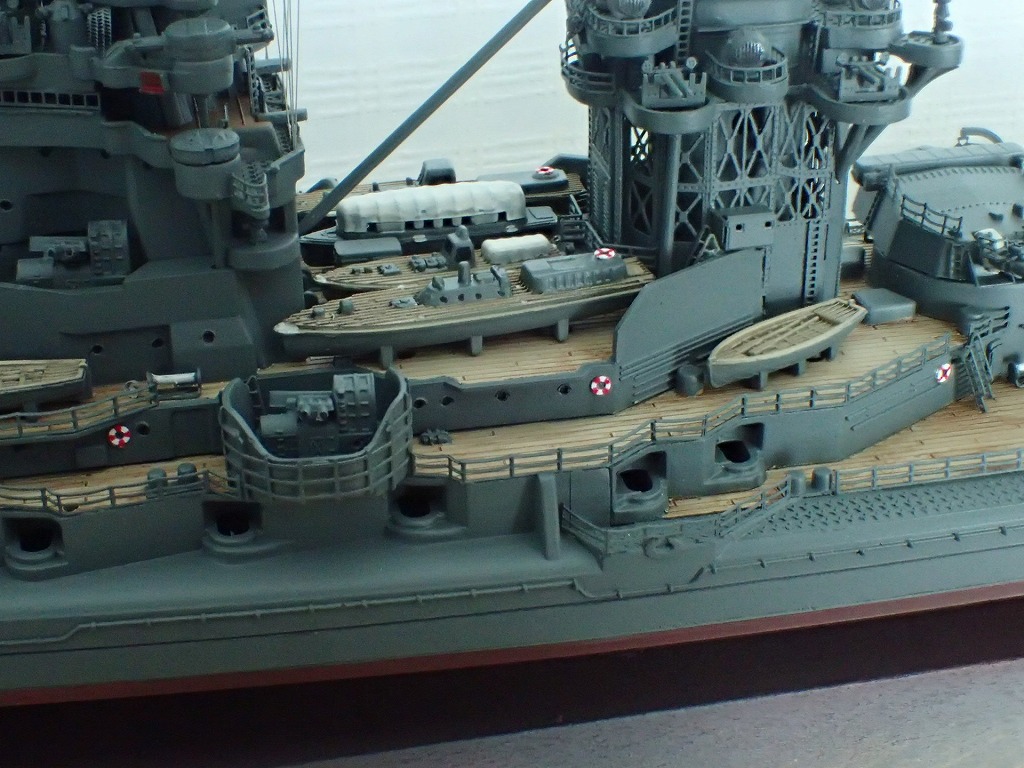

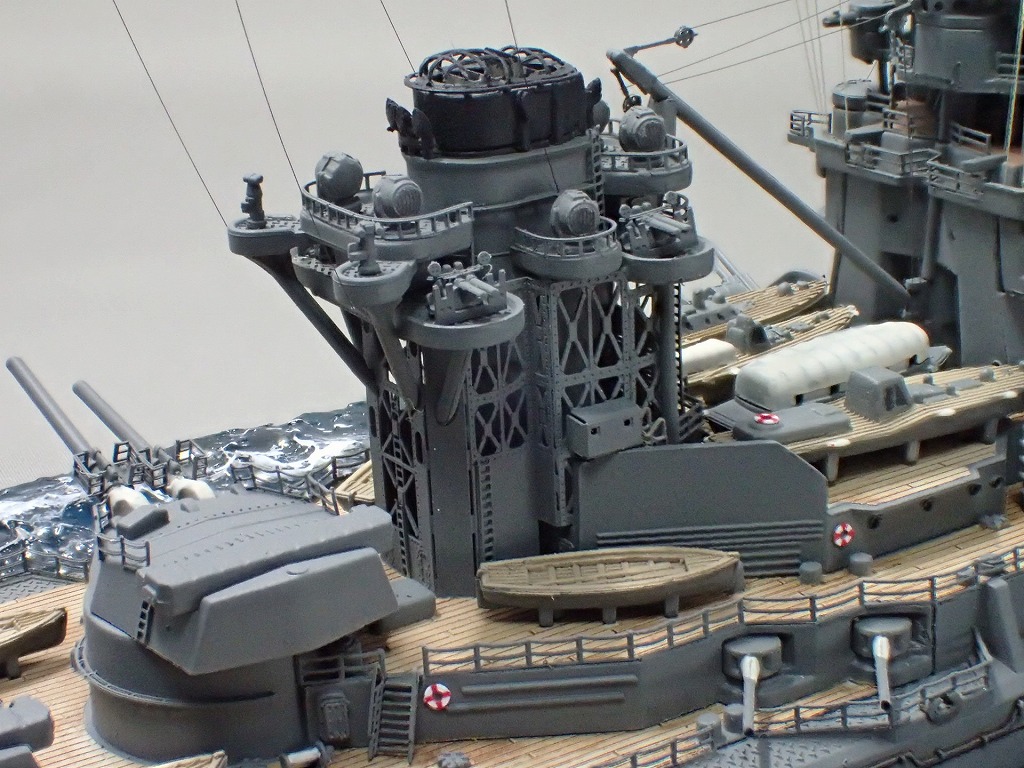

日向の特徴的な煙突周辺の囲いの構造物もエッチングパーツにて精密にに再現されています。

特に煙突のファンネルキャップとその内部の構造は素晴らしいです。

製作ポイント

この煙突周辺の囲いのエッチングパーツは、曲げ加工がとても難しく、このキットの最大の難所です。曲げ角度の調整がシビアでなかなか収まるべきところに収まってくれません。

エッチングベンダーで挟むことができないぐらい狭い辺の曲げ加工は赤線ラインで分割すのも1つの手です。

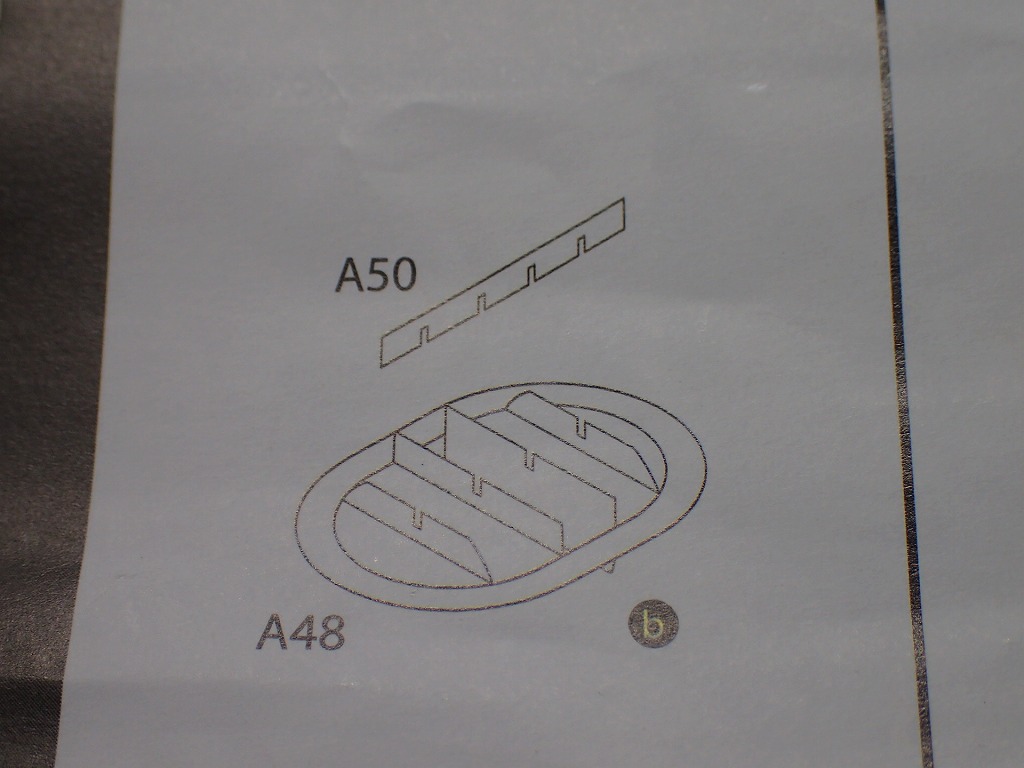

(b)のパーツですが、写真の図は上下逆になっていますので、煙突に取り付ける際には上下の向きに注意して下さい。

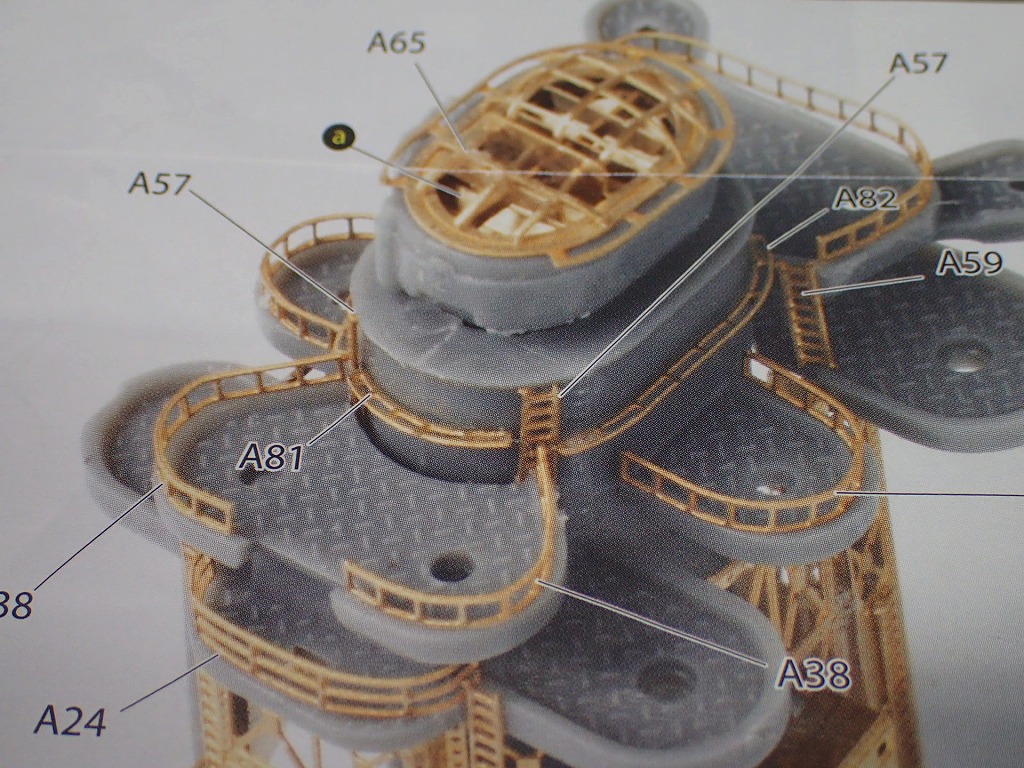

後部艦橋です。日向の特徴的なマストもエッチングパーツで見事に再現されています。マスト先端部は、0.3mmの真鍮線に置き換えました。

製作ポイント

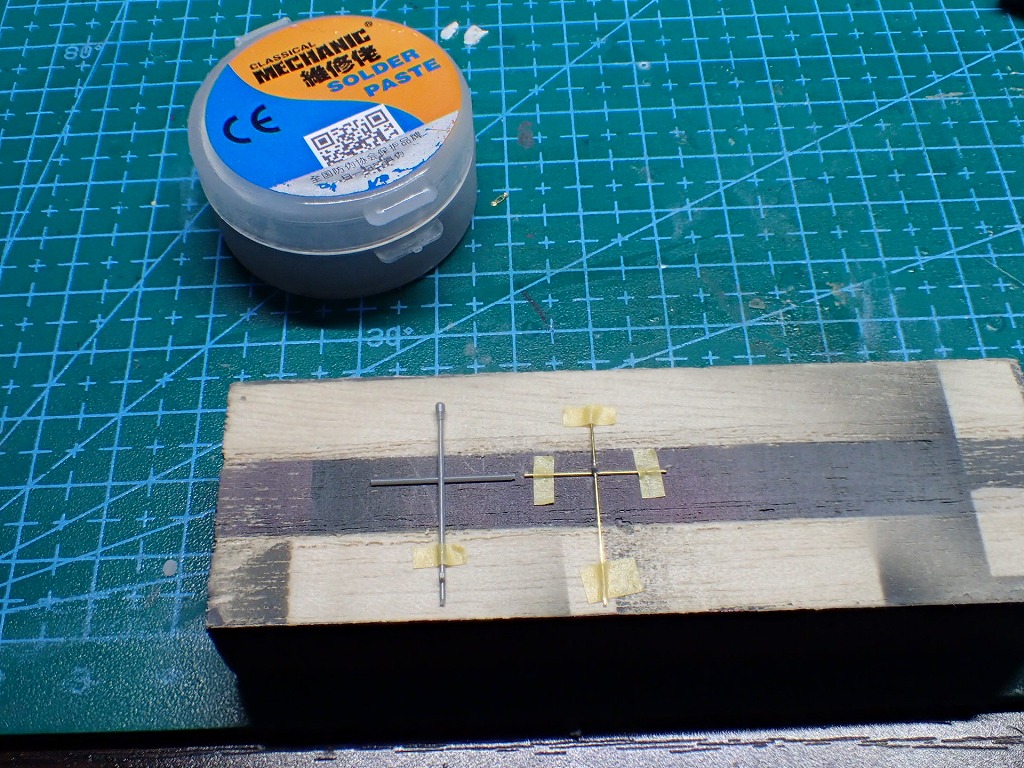

艦船模型の繊細なハンダ付けにはクリームハンダが便利です。予め必要量をハンダ箇所に盛りつけておくことができるので、ハンダ量をコントロールしやすいです。

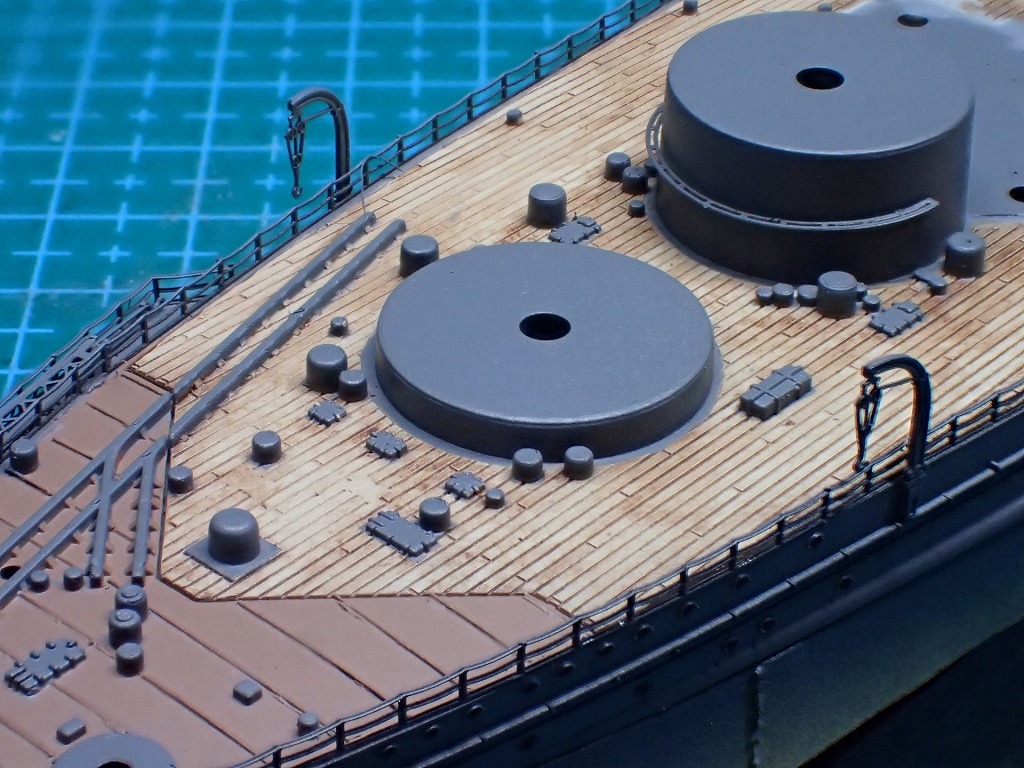

飛行甲板のリノリウム押えはを0.1mmの真鍮線に置き換えました。

長らくネットで入手できる真鍮線の最小径は0.2mmでしたが、最近ではamazonで入手可能になりました。

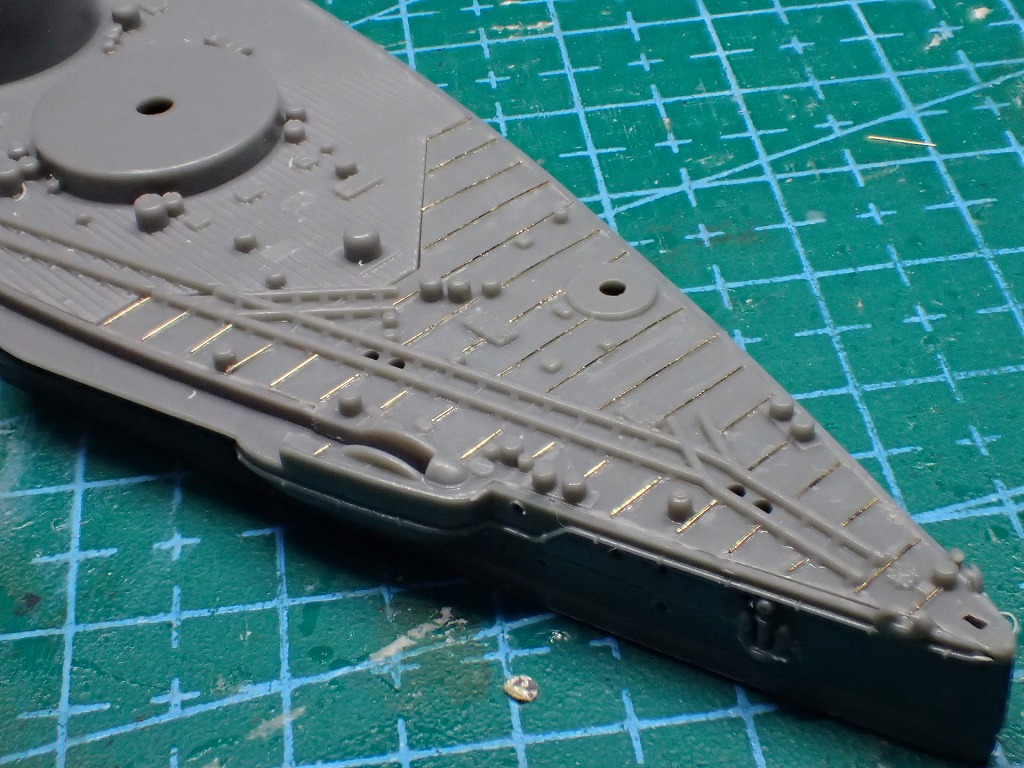

木甲板は、セールで塗装してからMr.ウェザリングカラーのステインブラウンでスミイレしました。

塗装した木甲板を十分に乾燥させてから、甲板をマスキングしていきます。

甲板のマスキングが完了しましたら、甲板の手すりやボートダビットなどの船体周りのエッチングパーツを取り付けて、まとめて塗装します。

製作ポイント

1つ残念なのが、手すりの折れ点がまったく合いません。特に副砲周辺のギザギザに入り組んだ部分が厳しいです。折れ点が合わない場合は、無理やり合わせるのではなく、いくつかの折れ点で分割して端部の長さをして合わせていくときれいに手すりを取り付けることができます。

きれいに塗り分けることができました。ウェザリングの甲板の色ムラもいい感じです。

艦橋が組み上がりました。双眼鏡等のパーツは手持ちの資料を参考にして説明書の指示がない箇所にも設置しました。

信号旗索は、塗装済みのメタルリギングを使用しました。

製作ポイント

艦橋構造物を積み上げていく際には、正面、真横、真上から水平、平行をチェックしながら慎重に行います。

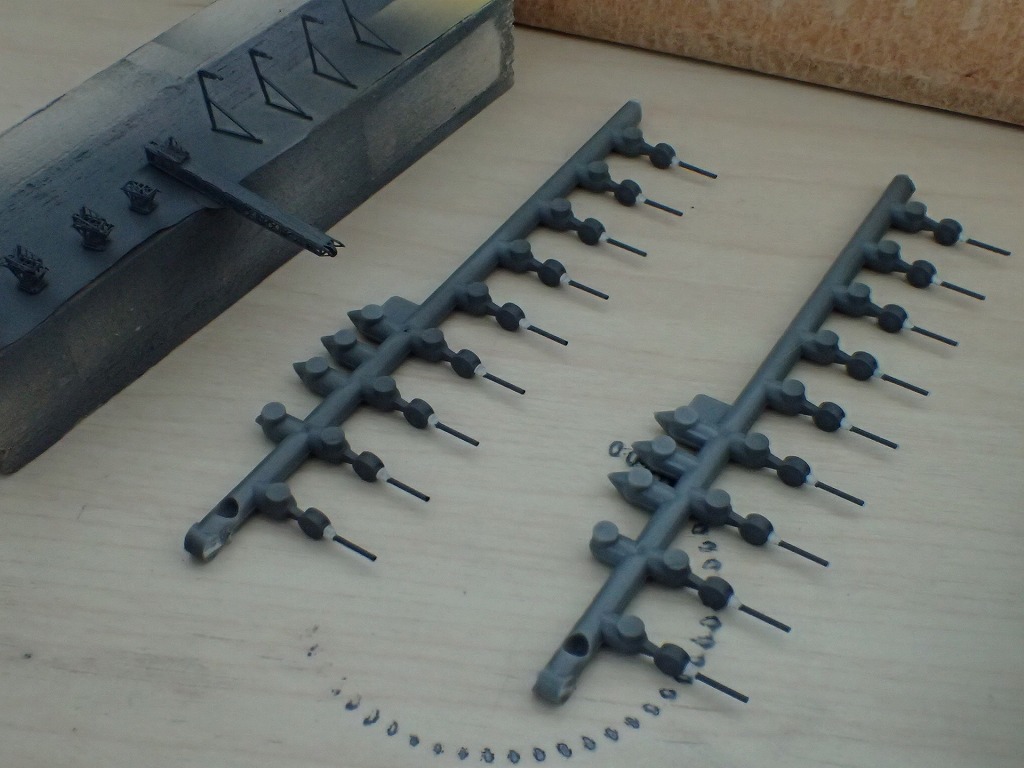

細かいパーツは筆塗りで塗り分けていきます。

内火艇の窓、艦橋の遮風装置、高角砲、副砲の砲口などはしっかりと黒色を塗ることによって、情報量を増やすことができます。とくに高角砲や副砲の砲口は、ただの棒が筒に見えますのでお勧めのひと手間ポイントです。

製作ポイント

砲身の防水布等は白が指定色ですが、白ですと明るすぎて浮いてしまうので、白にバフを一滴垂らすと落ち着いた色合いの布が表現できます。

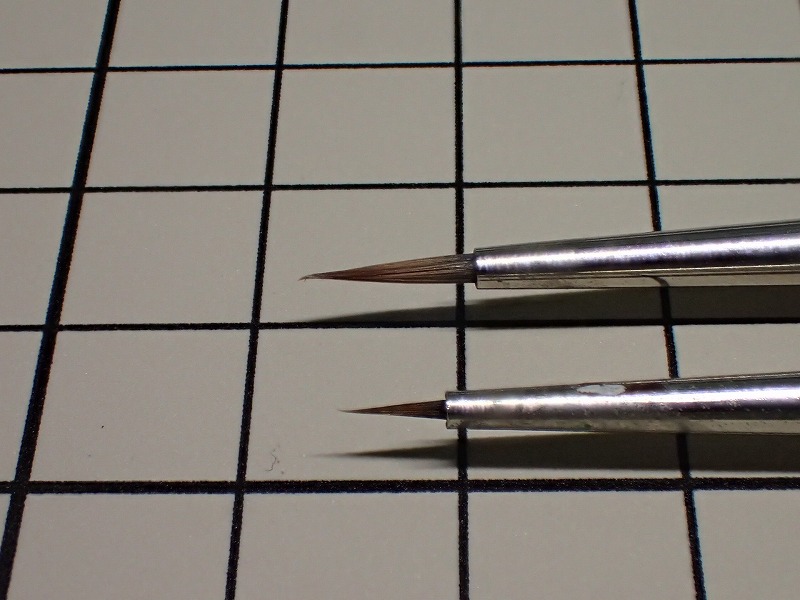

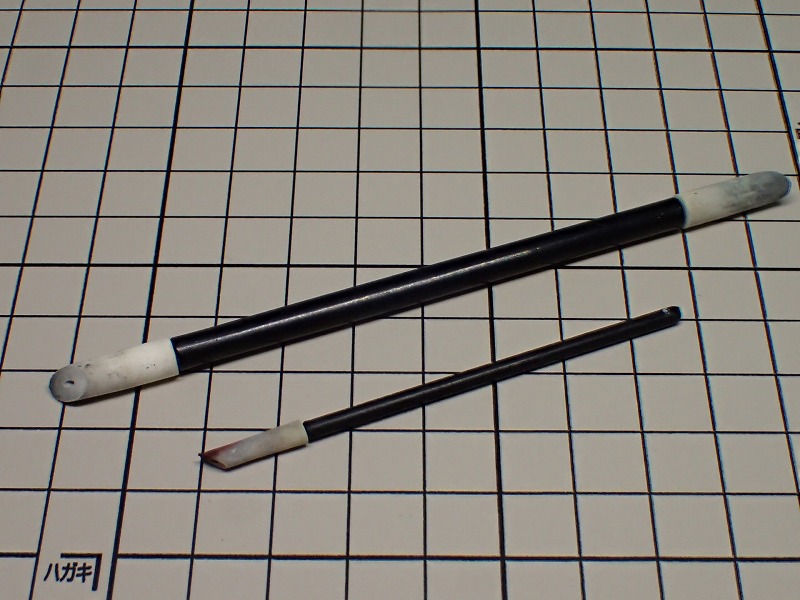

せっかくの機会ですので私の筆塗り環境をご紹介します。

筆塗り用とエアブラシ用は完全に塗料は分けており、筆塗り用塗料にはすべて撹拌用メタルボールを投入してあります。このメタルボールは想像以上に撹拌力があり、塗料ビンをシェイクするだけですぐに塗料が使える状態になるので重宝しています。

筆はウィンザー&ニュートンのシリーズ7の000号と0号を愛用しています。毛先のまとまりが素晴らしい筆です。

はみ出たエナメルのふき取りには、フィニッシュマスターが便利です。弾力のあるスポンジ素材で繊細なふき取りが可能です。内火艇の窓もフィニッシュマスターで縁を仕上げています。

小ボトルの溶剤入れはスポイト要らずで筆塗りの作業効率が上がります。特にラッカー系は乾燥が早く、こまめに濃度を調整する必要があるので、ちょいちょいと溶剤を足すのに助かります。

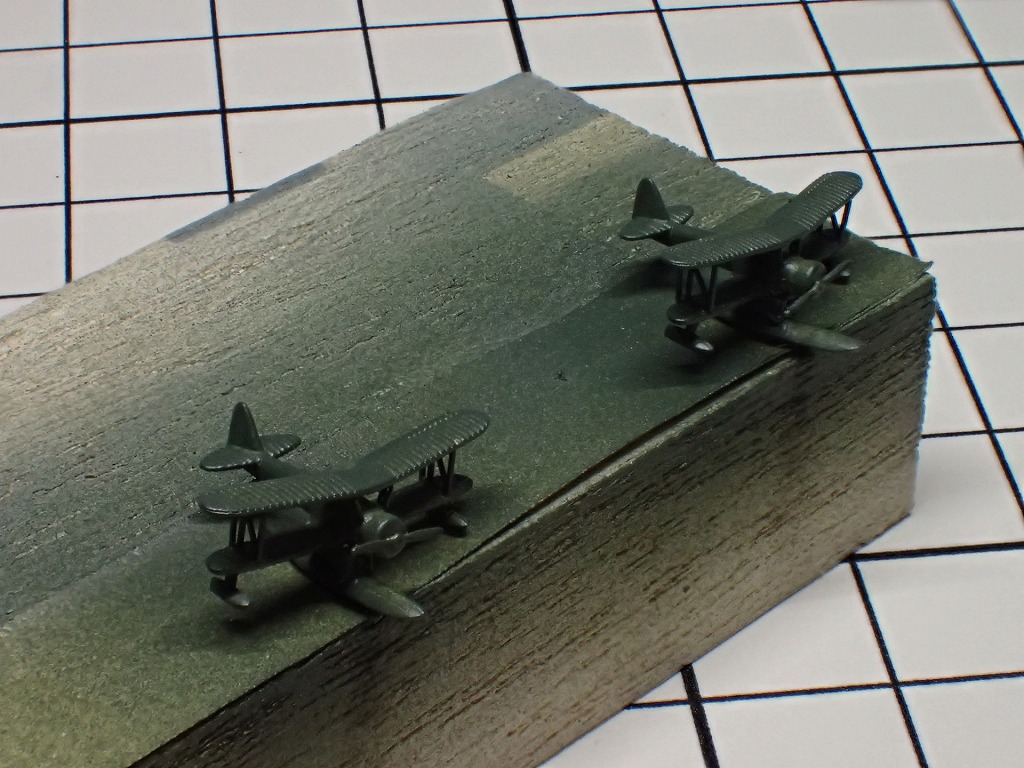

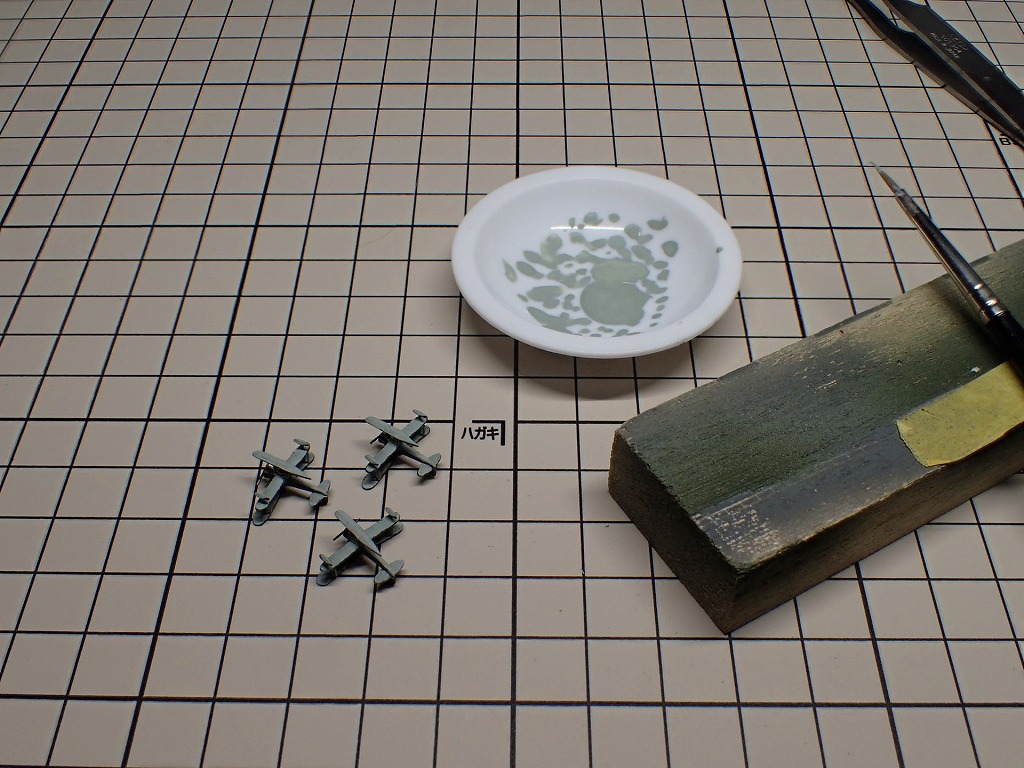

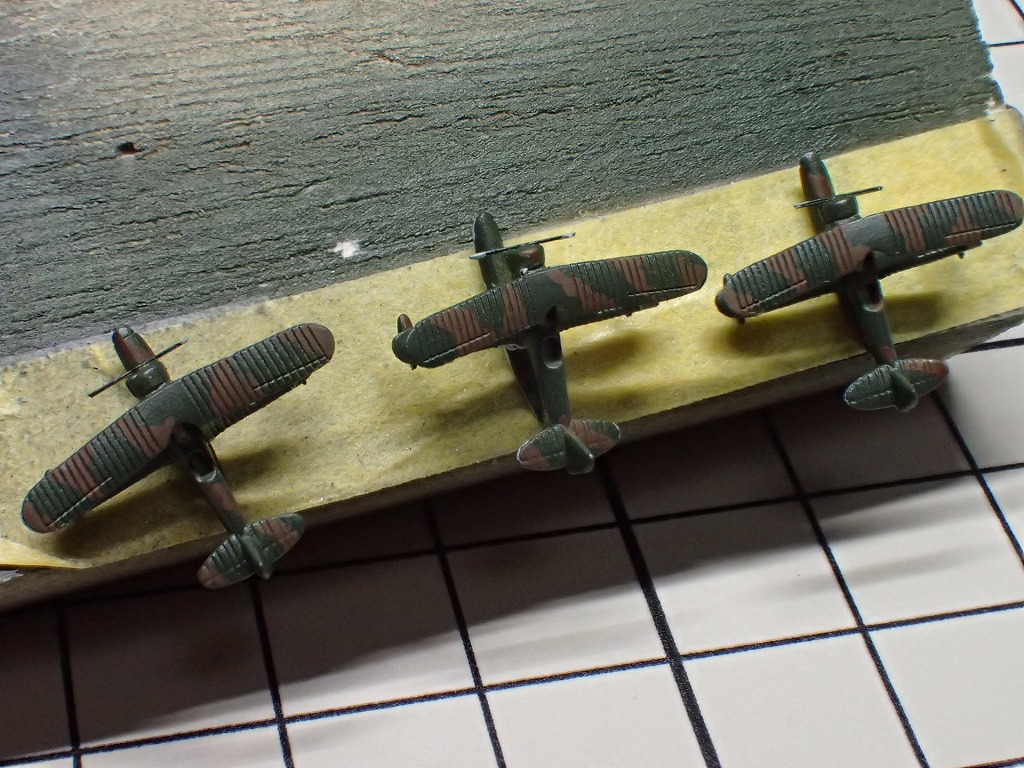

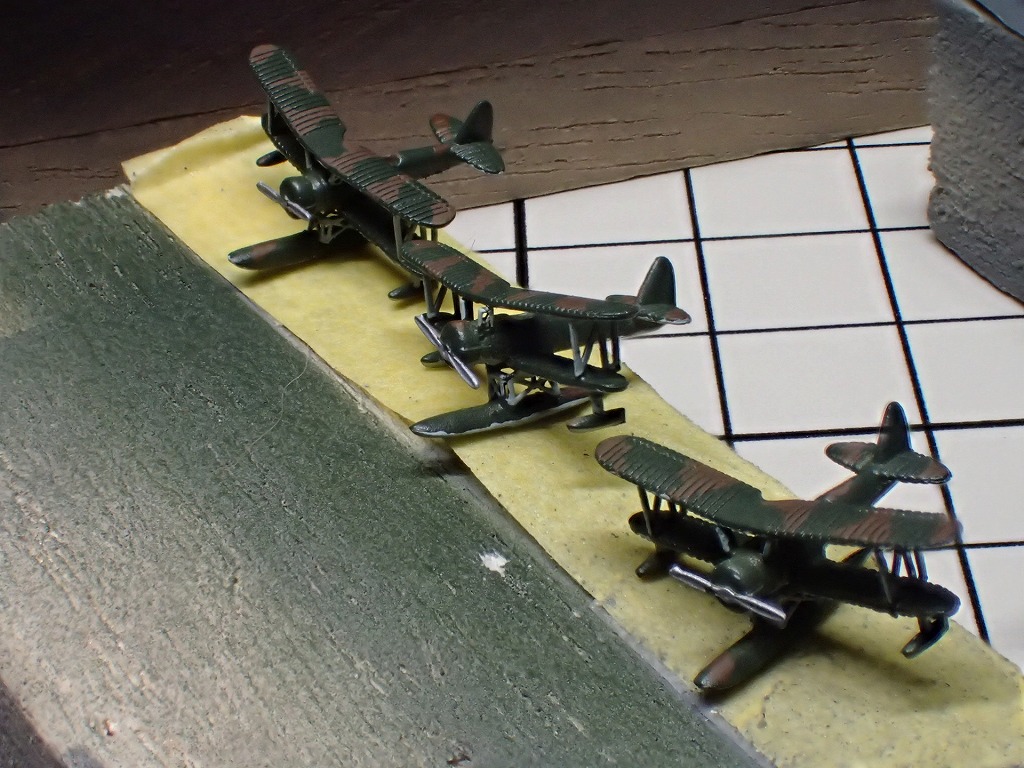

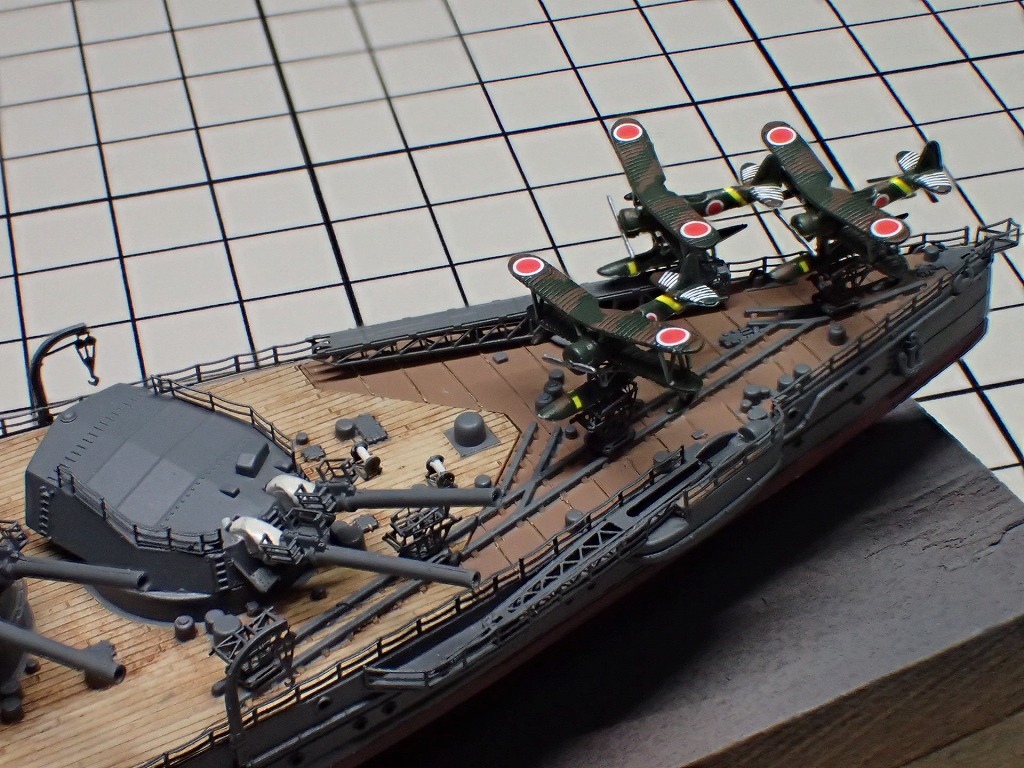

水偵は3機です。迷彩柄もきれいに塗り分けることができました。

製作ポイント

艦載機の胴体の側面やフロートなどの極小曲面パーツにデカールを密着させるにはデカール軟化剤のマークソフターは必須です。

塗装済みのパーツを組み立てていきます。

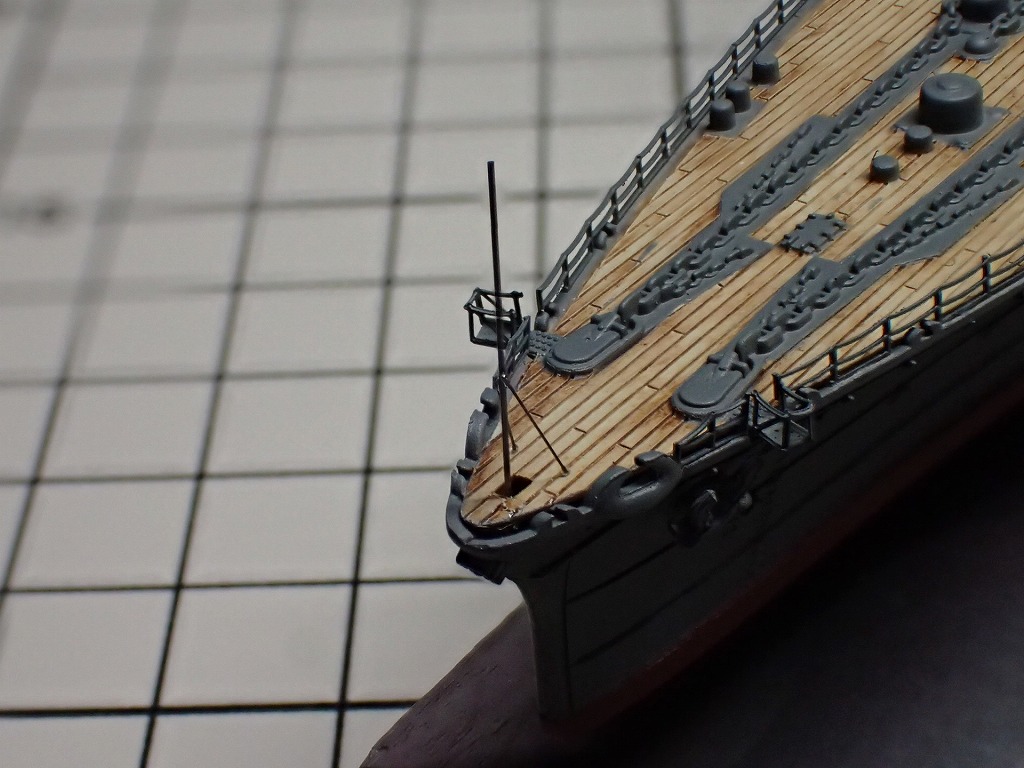

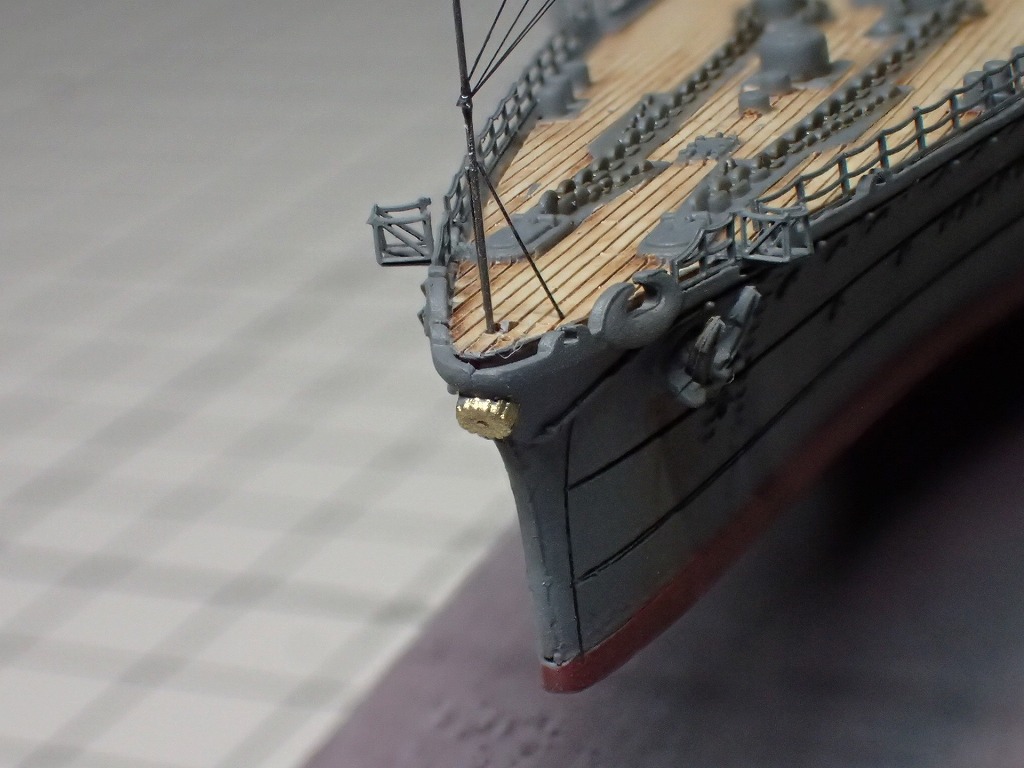

艦首竿は、0.2mmのピアノ線と0.1mmのメタルリギングで自作しました。0.2mmで強度が必要な箇所にはピアノ線を使っています。

ただし、ピアノ線は針のように硬いので取り扱いに注意が必要です。簡単に肉に刺さりますし、普通のメタルニッパーで切断すると一発で刃がこぼれます。

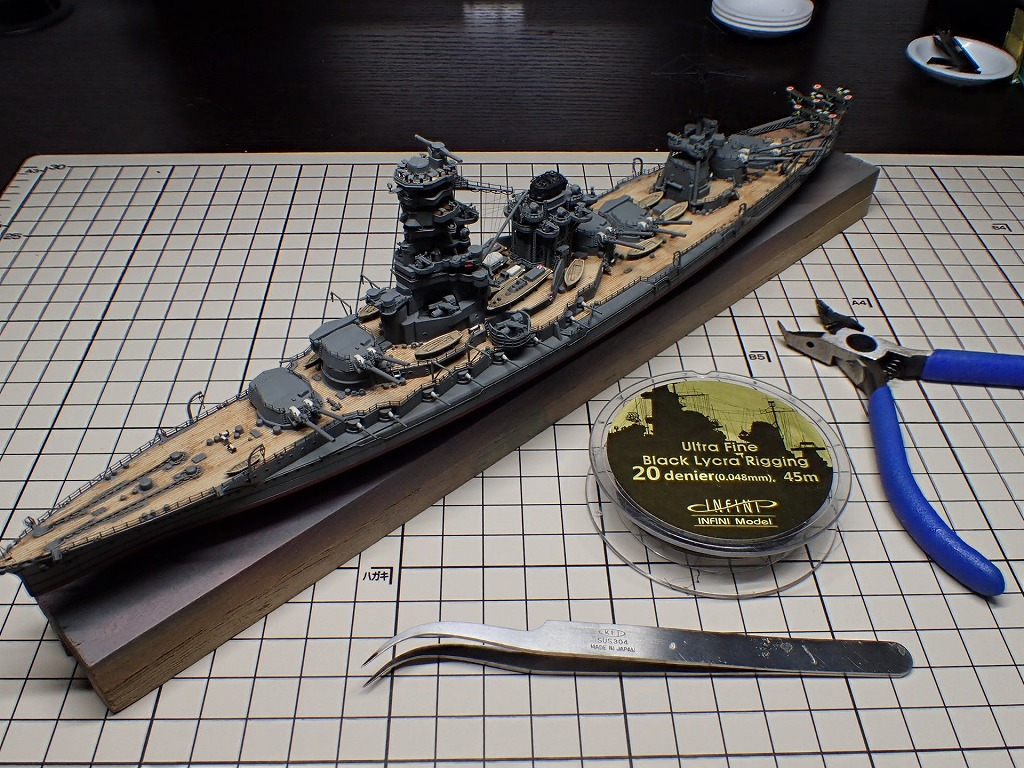

空中線はインフィニモデルのウルトラファインリギング0.048mmを使用しました。とても細く1/700の艦船模型にピッタリです。

ウルトラファインリギングの詳細については、工具・材料レビューの記事をご覧ください。

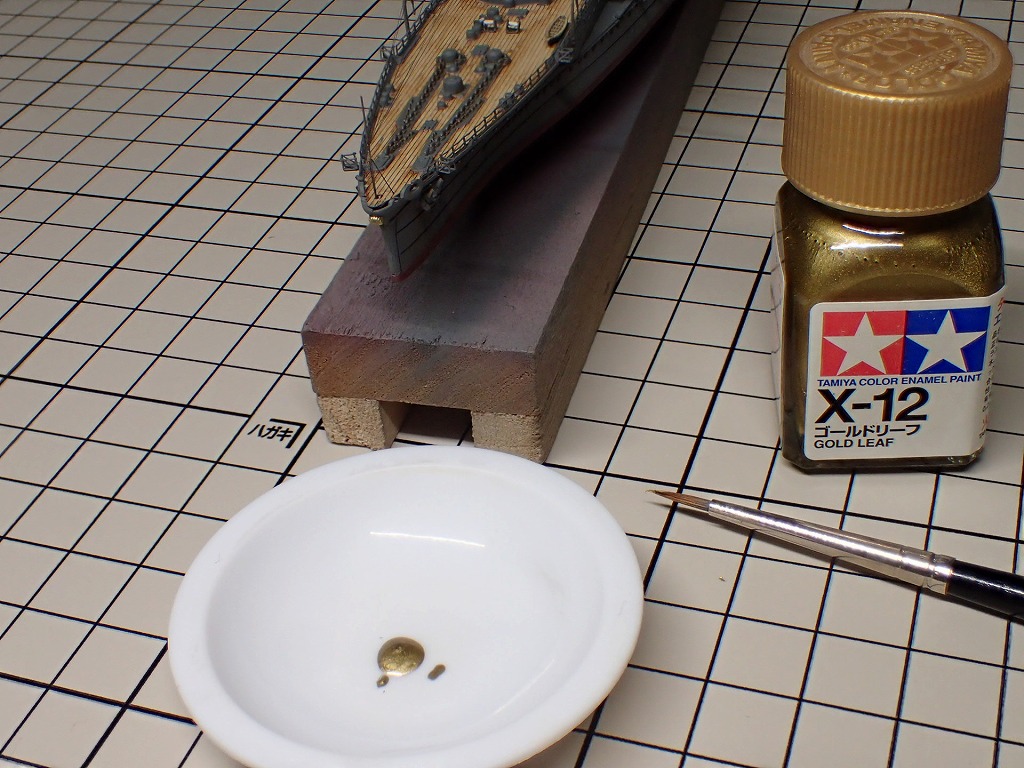

艶消しコートののち、一番最後の工程として菊紋章を塗り分けて完成です。

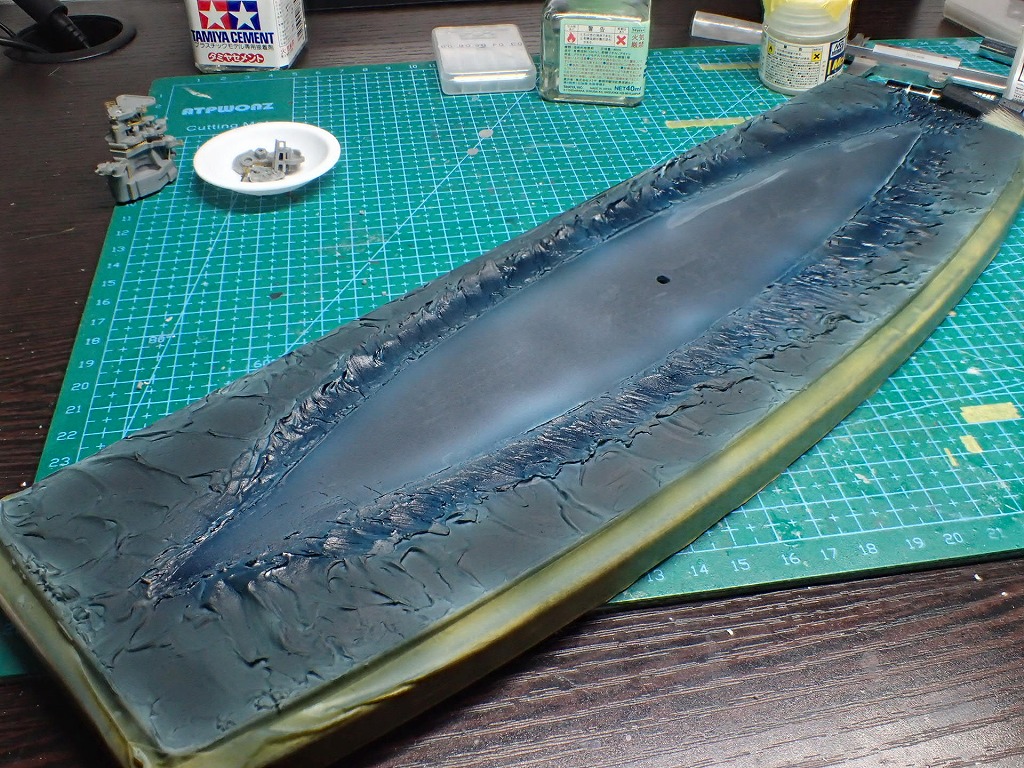

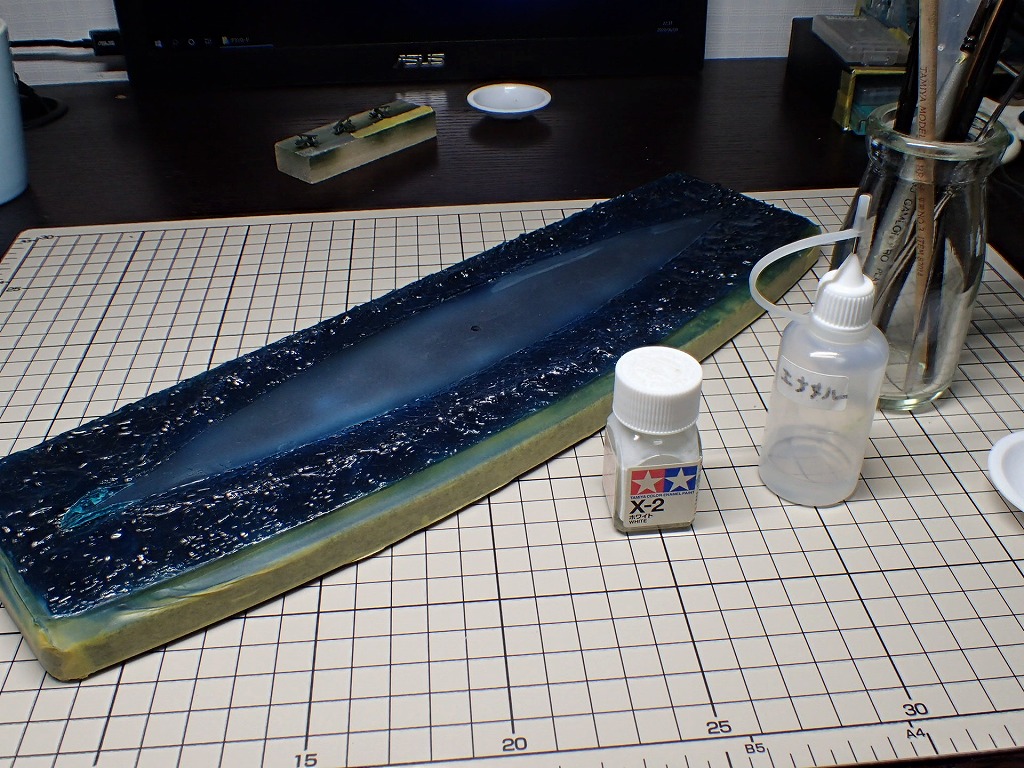

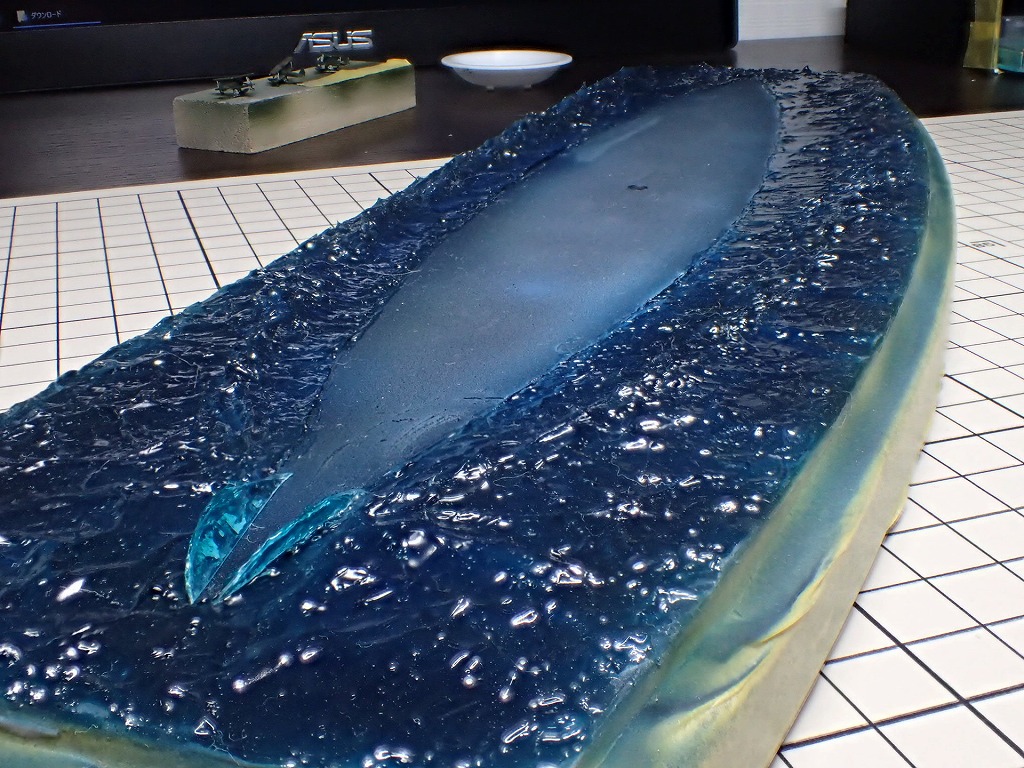

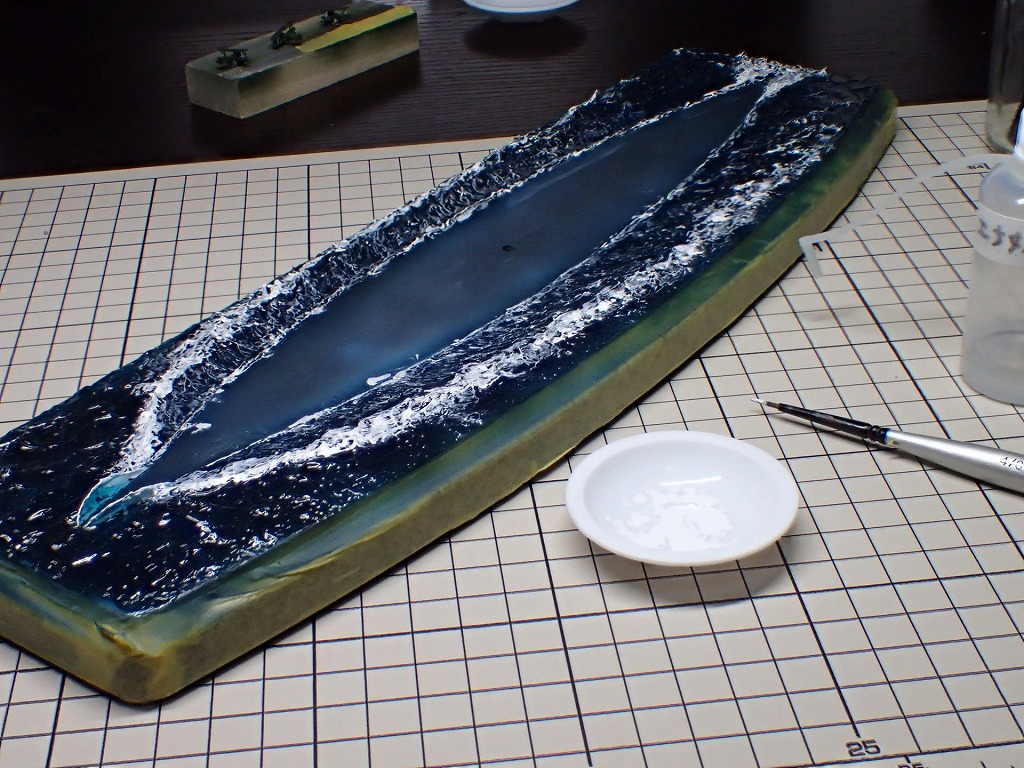

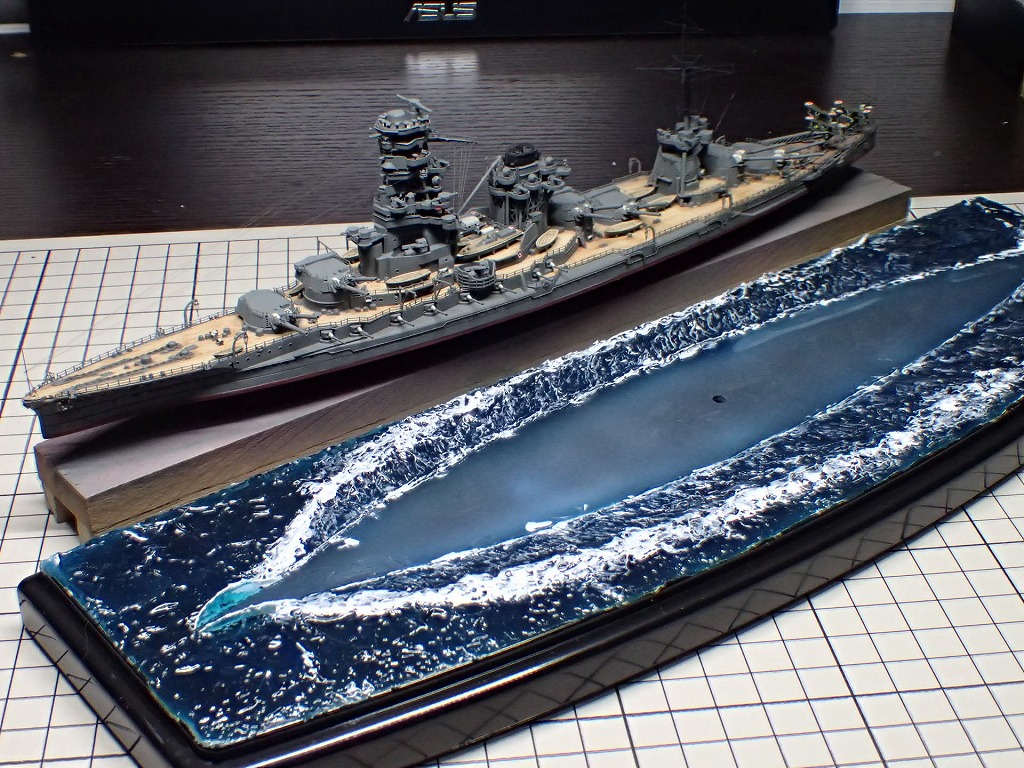

海面ジオラマ

海面ジオラマについても製作工程の詳細は製作テクニックの記事をご覧ください。

海面ジオラマ台座と船体をネジで固定して完成です。

完成ギャラリー

いかがだったでしょうか?

フジミの特-97のキットは、純正エッチングパーツの出来が素晴らしいので、純正エッチングパーツのみでもすごく見ごたえのある作品に仕上がります。

予算に余裕があれば、機銃関係はファインモールドに交換すればさらに良くなりますね。

このキットは、フジミの特シリーズの中でも特におすすめできるキットですので、みなさんもでひ一度製作してみて下さい。

最後までご覧頂きありがとうございました。

それでは、次の製作記をお楽しみに。

コメント